نجيب محفوظ لم يحترم أساسيات الفن الروائي في "الكرنك"

نقرأ أحيانا مؤلفات لكتاب معروفين وراسخين فنتفاجأ بمستواها البعيد عن مكانة الكاتب وتجربته وخبرته، ولكن الغالبية تسكت عن ذلك خوفا من تعرضها للنقد والهجوم والتشكيك، ويكون ذلك تجنبا للخوض في قضايا ملحة وضرورية لتطوير الأدب. من هنا تتأتى قراءتنا لرواية "الكرنك" لـ"أستاذ" الرواية العربية نجيب محفوظ.

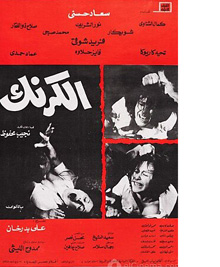

صدرت رواية نجيب محفوظ “الكرنك” سنة 1974، وكان قد أكمل كتابتها سنة 1971، محاولا من خلالها أن يلتقط ارتجاج المجتمع المصري من أوائل الستينات إلى ما بعد هزيمة السابع والستين عبر فضاء مصغّر هو مقهى الكرنك. تحولت الرواية إلى فيلم سينمائي شهير بعد عام من صدورها، وهي إحدى روايات محفوظ الشهيرة، ولو أن قلة من الأصوات تهمس أحيانا أنها من روايات نجيب محفوظ الأكثر تواضعا، وقد جاءت بعد خمسة وثلاثين عاما من تاريخ صدور أول رواياته “عبث الأقدار”، وبعد أن راكم الكاتب عشرين رواية منشورة، وثماني مجموعات قصصية.

تدور الرواية حول مقهى “الكرنك” الذي تملكه الراقصة السابقة قرنفلة، ويرتاده مجموعة متنوعة من الشخصيات: الشيوخ المتقاعدون (محمد بهجت، رشاد مجدي، طه الغريب)، والشباب الجامعي (إسماعيل الشيخ، زينب دياب، حلمي حمادة)، وموظفو الحكومة مثل زين العابدين عبدالله. عبر هذه الشخصيات تُروى قصص الاعتقال والتعذيب التي تعرض لها الشباب على يد الضابط خالد صفوان، مع إطلالة على تأثير الاستبداد السياسي على حياة الأفراد والمجتمع.

غير أنّ القارئ، ما إن يستقر في هذا الفضاء السردي، حتى ينهض أمامه السؤال الأكثر إلحاحا: من الذي يروي؟ ولمن يروي، وكيف؟ وسرعان ما يدرك القارئ الملمّ بأساسيات الفن الروائي المعضلةَ المركزية في الكرنك، المتمثلة في هشاشة بنائها السردي، وضعف السارد، والمسوغات الدرامية التي تبرر الحكي.

الراوي والمروي له

الراوي، أو السارد، هو الصوت السردي الذي يقوم بحكي القصة، وهو كائن نصي مختلف عن المؤلف الحقيقي. للراوي خصائص فنية محددة تشكل هويته السردية: الموقع السردي الذي يحدد علاقته بالعالم المحكي (داخلي أو خارجي)، ودرجة المعرفة التي تتراوح بين العلم المطلق والمعرفة المحدودة، والاتساق الداخلي الذي يتطلب ثبات خصائصه عبر النص، والوظيفة الدرامية إذا كان شخصية داخل القصة.

أما المروي له فهو المتلقي المفترض داخل النص الذي يوجه إليه الراوي خطابه. يختلف المروي له عن القارئ الحقيقي (القارئ الخارجي الذي يمسك الكتاب بين يديه)، فهو كائن نصي له وظائف مهمة: تبرير السرد من خلال إعطاء منطق لفعل الحكي، وتنظيم المعلومات بناء على معرفة المروي له المفترضة، وتوجيه النبرة، وخلق التفاعل عبر الحوارية أحيانا.

الراوي عندما يتحول إلى محلل سياسي يخاطب القارئ مباشرة، فهو يخرج من دوره كشخصية داخل العالم الروائي

فهل نجح محفوظ في تحقيق هذه الشروط السردية؟ يبدو السؤال، لأول وهلة، مبالغا فيه، فكيف يتجرأ أي شخص، ناقدا كان أم قارئا، ويسأل هذا السؤال البديهي، عن عنصر أساسي في الفن الروائي، وهو ينتقد ضمنيا أستاذ الرواية العربية الذي نشر قبل هذه الرواية عشرين رواية، على مدى خمسة وثلاثين عاما؟

تبدأ الرواية بنبرة حميمة بضمير المتكلّم: “اهتديت إلى مقهى الكَرْنك مُصَادفة؛ ذهبت يومًا إلى شارع المهدي لإصلاح ساعتي. تطلَّب الإصلاح بضع ساعات كان عليَّ أنْ أنتظرها. قرَّرت مُهَادنة الوقت في مشاهدة السَّاعاتِ والحلي والتُّحَف التي تعرضها الدكاكين على الصفَّيْن. عثرتُ على المقهى في تنقُّلي فقصدته. ومنذ تلك السَّاعة صار مجلسي المُفَضَّل رغم صغره وانزوائه في شارعٍ جانبي”.

بهذه الافتتاحية يؤسّس محفوظ لوعد سردي: سنرى الأشياء بعيني شخصٍ يكتشف المكان، يتعلّق بصاحبته، ويصير “واحدًا من الأسرة”. ضمير المتكلم هنا يَعِد بالألفة وبالمنظور المحدود الذي يقف على مسافة بشرية من الوقائع؛ أي بؤرة داخلية تقيس معرفتها بما يتيح الواقع لا بما يقتضيه المؤلف.

يؤكد الراوي انخراطه في عالم المقهى بقوله “انْضَمَمتُ إلى أُسرة الكرنك بصفةٍ نهائية، ونفذت الأسرة في صميم حياتي”. ثم يصف علاقاته بالشخصيات: “منحتني قرنفلة صداقتها ومَنحْتُها، لعبت النَّرد مع الشيوخ محمد بهجت، ورشاد مجدي، وطه الغريب، عرفت الشباب وعرفوني خاصة زينب دياب، وإسماعيل الشيخ، وحلمي حمادة، كما عرفت زين العابدين عبدالله مدير العلاقات العامة بإحدى المؤسسات، حتَّى إمام الفَوَّال الجرسون وجمعة مَسَّاح الأحذية وعامل النَّظافة صارا لي صديقَيْن…”.

هذا التأسيس يوحي بوجود شخصية حقيقية لها تاريخ شخصي ودوافع واقعية للتواجد في هذا المكان.

لكن النص سرعان ما ينقض وعده: يتراجع الراوي إلى مقعد مراقب صامت لا يفعل شيئا إلا المشاهدة والاستنطاق الدؤوب لباقي الشخصيات. إنّه حاضر جسدا وغائب تأثيرا؛ لا يدفع حدثا ولا يغير مصيرا، حتى كأننا أمام راو عليم، خارجي، لكن مقنّع بضمير المتكلم.

مع توالي صفحات الفصل الأول نكتشف أن هذا الراوي مجرد مستمع سلبي لحكايات قرنفلة عن ماضيها وحاضرها. حتى عندما تحكي له عن علاقتها بحلمي حمادة أو عن مشروعها لكتابة مذكراتها، يبقى دوره محصورا في طرح أسئلة محسوبة بدقة لاستخراج المعلومات المطلوبة. تغدو أسئلة الراوي مفاتيح مُعَدّة سلفا لفتح خزائن بعينها وكشف محتوياتها أمام القارئ. لا نجد له أي تأثير حقيقي في حياة قرنفلة ولا أدنى تفاعل ملموس مع أيّ من الشخصيات، رغم ادعائه بأنه وقرنفلة أصبحا صديقين حميمين، كما صادق إسماعيل وزينب.

يتعمّق هذا الميل الوظيفي، الذي يحول الراوي من شخصية واقعية إلى محض آلية سردية، في الفصل الثاني حين ينتقل الكلام إلى إسماعيل الشيخ. ظاهريا، نحن الآن مع “اعترافات” بضمير المتكلّم لشخصية مختلفة عن راوي الرواية، كأن النصّ استجاب لمطلب التعدّد الصوتي. لكن عمليا، تبدو الأصوات محمولةً على سكةٍ واحدة: اعترافات تُلقى على طاولة الراوي كما لو كانت مُلخَّصات ميكانيكية لملفات أمنية.

المشكلة الجوهرية هنا أن طريقة الراوي في استخراجه للمعلومات تتجاوز ما هو مقبول في علاقة صداقة طبيعية. إسماعيل يكشف للراوي أسرارا في غاية الخطورة، وبسلاسة تامة. فما الدافع النفسي الذي يجعله يثق بهذا الرجل إلى هذا الحد الكاشف لكل الأسرار والتفاصيل الحميمية؟

يحكي إسماعيل عن نشأته في حارة دعبس الفقيرة، وعن اعتقاله الأول بتهمة الانتماء للإخوان، ثم اعتقاله الثاني بتهمة الشيوعية، وأخيرًا تجنيده كمرشد أمني وما تبع ذلك من عذاب نفسي، وكيف سلمت له زينب نفسها. لكن بسبب طريقة السرد، وكيف يستخرجها الراوي ويعلق عليها أو يلخصها، تفقد هذه الاعترافات قوتها الدرامية وتفقد شخصية إسماعيل، الروائية، استقلاليتها وتصير كأنها محض أداة في يد الكاتب لعرض رؤيته ونقده لممارسات النظام القمعي.

نقص التبرير الدرامي يجعلنا نقرأ تقريرا أكثر من رواية، وثيقة مجمعة أكثر من حكاية تتدفق من ضرورة إنسانية

يتكرر النمط عينه في الفصل الثالث مع زينب دياب، لكن بطريقة أكثر إثارة للجدل بسبب حساسية وحميمية ما تحكيه زينب، والذي يمكن أن تحكيه لطبيب نفسي وليس للراوي مهما تكن طبيعة الصداقة بينهما لغياب أي دافع درامي مبرر لهذا التفريغ الحكائي. وهذا يؤكد مرة أخرى أن الراوي ليس شخصا حقيقيا، داخل منطق النص، إنما هو آلية سردية تعمل وفق إملاءات الكاتب. دوره الوحيد هو تجميع هذه الشهادات وتنظيمها للقارئ.

وهذا يفرض بدوره سؤالا عن المروي له. من هو؟ لا نجد في الرواية أي إشارة، مباشرة أو ضمنية، لوجود مخاطَب في النص يتوجه إليه الراوي بالسرد، ولذلك يبدو الراوي في أغلب الأحيان يخاطب القارئ مباشرة، والأسوأ أن الخطاب يأتي بصيغة وعظية تقريرية ومباشرة، كأنه يكتب مقالا سياسيا أو يخطب في الجموع.

غياب المروي له يأتي بسؤال مشابه: لماذا يحكي هذا الراوي قصة جماعة الكرنك؟ ما الدافع النفسي أو الأخلاقي أو الشخصي الذي يحركه؟ هل هو شاهد عيان يريد توثيق ما رأى؟ صديق محب يريد تكريم ذكرى الأصدقاء؟ مواطن غاضب يريد فضح الظلم؟ كاتب يجمع مادة للنشر؟ النص لا يقدم إجابة واضحة، مما يجعل فعل السرد نفسه يبدو مصطنعا. الراوي يحكي لأن محفوظ يريده أن يحكي، لا لأن لديه دافعا شخصيا للحكي. هذا النقص في التبرير الدرامي يجعل القارئ يشعر بأنه يقرأ تقريرا أكثر من رواية، وثيقة مُجمّعة أكثر من حكاية تتدفق من ضرورة إنسانية.

يبدو الراوي موظفا متقاعدا، لكن هذه المعلومة نفسها غامضة في النص. لا نعرف عنه الكثير: عمره، مهنته، خلفيته، أو حتى اسمه. وهذا الغموض يؤدي إلى غياب المبرر الدرامي للسرد، خاصة أن تفاعله مع الشخصيات الأخرى منحصر في عملية الاستنطاق، وفي الخلفية، تتكاثر المونولوجات التي يتكلّم فيها الراوي بصوت الناقد الاجتماعي والمحلّل السياسي، مستخدما أسلوبا خطابيا صريحا.

عندما يتحول الراوي إلى محلل سياسي يخاطب القارئ مباشرة، فهو يخرج من دوره كشخصية داخل العالم الروائي ويكسر الجدار الرابع للسرد، الذي بموجبه يحافظ النص على عامل الإيهام. الراوي لا دور له في النص غير أنه أداة الكاتب لتوصيل رسالة. النتيجة تشويش في طبقات السرد وانكسار الإيهام الروائي.

المرافعة المقحمة

يكشف الفصل الأخير من الرواية بوضوح تام عن طبيعة الراوي كبوق، أو قناع، للكاتب. دخول خالد صفوان، الضابط السابق المسؤول عن تعذيب الشباب، يتيح لمحفوظ فرصة تقديم “الوجه الآخر” للقصة. يظهر خالد بعد انتهاء فترة سجنه، مريضا ومفلسا، ويبدأ في ارتياد المقهى.

لكن الطريقة التي يقدم بها محفوظ هذا الوجه تفتقر تماما للمنطق الروائي. خالد صفوان، الذي عرفناه كرجل قاس ومتوحش، يظهر فجأة كمفكر سياسي عميق يحلل الأوضاع بموضوعية أكاديمية. يقول مثلا “كلنا مجرمون وكلنا ضحايا”.

ويضيف في مرافعة طويلة “يوجد في وطننا دينيون، وهؤلاء يهمهم قبل كل شيء أن يسيطر الدين على الحياة، فلسفة وسياسة وأخلاقا واقتصادا […] ويوجد يمينيون من نوع خاص، يتمنون التحالف مع أميركا وقطع العلاقات مع روسيا […] ويوجد شيوعيون – والاشتراكيون فصيلة منهم – يهمهم قبل كل شيء الأيدولوجية وتوثيق العلاقات بروسيا…”. وفي سياق آخر قال “هذه النُّقطة بالذات تُحير العقول، ولكني أراها بسيطة. فثمة هزيمة وعدم استعداد للحرب، فيجب أن نحلها دون إبطاء، ولو دفعنا الثّمن، لننفق كل مليم على تقدمنا الحضاري…”.

هذا التحليل السياسي المفصل لا يتسق مطلقا مع شخصيته كما رسمها محفوظ في اعترافات إسماعيل وزينب. لا تَسبِق هذا التحوّل إشارات درامية تُهيئ له، ولا ترافقه توتّرات نفسية تقنعه، إنّه قفزة أيديولوجية صريحة تكشف انتحال مقال تحليلي على لسان شخصية يفترض أنها روائية.

ولا يقل عن ذلك سوءا، في الفصل الأخير نفسه، الإقحام الفج الذي اعتمده الكاتب في إدخال شخصية منير أحمد. هذا الشاب الجامعي يظهر فجأة ليمثل “صوت المستقبل” و”الجيل الجديد” الذي سيتجاوز أخطاء الماضي. لكن وجوده في النص يبدو مصطنعا تماما، بلا مبرر روائي حقيقي. إنه يمثل أوضح حالة على استخدام الشخصيات كأدوات فكرية، وجاء به الكاتب ليمنح للراوي، ومن خلاله، حق المرافعة الأخيرة في الرواية.

البوليفونية الزائفة

الالتزام، إذا أراد أن يلتصق بالأدب، عليه ألا يقف على منبر الخطابة في الرواية بل يتوزع في نفس الشخصيات

أما وقد وصلنا إلى هنا فلا مفر من الحديث عن إشكالية أخرى في الرواية، وهي نتيجة طبيعية للحضور الشبحي للراوي، الذي يوظفه الكاتب قناعا له أكثر مما هو شخصية روائية تقوم بمقام السرد. لنتأمل في هذه العبارات الست: “رثيت له، وتوجست منه خيفة، فتشفعت له عند صاحب الملهى”./ “كيف لا أحترم حزن من علَّمني تقديس الحزن من حزني عليه؟”./ “حقّا علمت ما لم يكن لي به علم”./ “وستذهب إلى زميل ليهديك سواء السبيل”./ “ثم اضطرب تفكيري فضلّ ضلالا كبيرا”./ “وقد يلتقي الشتيتان”.

ألا تبدو هذه العبارات متشابهات حد التطابق، أسلوبيا، كأنها جاءت على لسان الشخص نفسه؟ إنها فعلا متشابهة، بل متطابقة أسلوبيا وفكريا، لكنها جاءت في الرواية على ألسنة شخصيات مختلفة. أولها على لسان الراقصة قرنفلة، صاحبة المقهى، والثانية على لسان الموظف زين العابدين، والثالثة على لسان الراوي، والرابعة والسادسة على لسان خالد صفوان، والخامسة على لسان زينب دياب.

تكشف هذه العبارات، وهي غيض من فيض، عن وحدة أسلوبية وتوحد صوتي يجمع كل شخصيات الرواية. هذه ليست لغة شخصيات متنوعة من بيئات مختلفة، إنما هي لغة كاتب واحد يوزع أفكاره على أفواه متعددة. وغني عن البيان أن بعض تلكم العبارات لا يمكن أن يأتي في أي محادثة طبيعية.

بين الرواية والوثيقة

تضع هذه الانحرافات سؤال التصنيف الروائي أمام المحك. الحدث لا يتنامى عضويا من احتكاك الشخصيات داخل المقهى بقدر ما ينتقل من شهادة إلى أخرى وفق خطة موضوعية تنشد التوثيق. حركات الاختفاء المتكرر للشباب وعوداتهم المحطّمة تأتي غالبًا في صيغة تقارير موجزة لا في مشاهد مفصّلة تتيح للمأساة أن تُجسِّد نفسها. الراوي لا حضور له فعليا في نسيج الواقع الروائي وينحصر دوره في دفع الشخصيات إلى البوح بما يريد الكاتب أن يقول على لسانها. لغة الشخوص موحدة دونما أي تمييز بينها.

تكشف الرواية عن رغبة واضحة لدى نجيب محفوظ في تقديم شهادة ملحة على فترة تاريخية حاسمة. محفوظ يريد أن يقول أشياء مهمة عن الاستبداد والحرية، عن الثورة والهزيمة، عن تدمير الإنسان تحت وطأة القمع السياسي. لكن المشكلة أنه اختار أن يقدم ذلك عبر الشكل الروائي دون أن يحترم أساسيات الفن الروائي. النتيجة الفعلية هي عمل يقرأ كمقالة سياسية موسعة، أو مرافعة وعظية، أكثر مما يقرأ كرواية، كعمل فني، وهو أمر مستبعد أن يمر مرور الكرام لو كان جاء بتوقيع كاتب مغمور، وليس كاتبا بسلطة نجيب محفوظ.

لا يعني هذا أنّ النص يخلو من لحظات حساسة أو نبرات وجع صادقة، بل يعني أنّ التقنية التي أُوكل إليها حمل هذه اللحظات لم تُصمَّم بما يحفظ شروطها الفنية.

تبقى رواية “الكرنك”، رفقة روايات أخرى وأعمال فنية متعددة، وثيقة لفهم الحالة المصرية خلال الستينات، إنّها تُسمعنا صرير دواليب الدولة حين تطحن الأفراد، وتُعرّفنا على وجوه تتكسر وتخرج من المعتقلات بعيون مطفأة. لكن الفن، حين يُحمَّل بعبء الوثيقة، يحتاج إلى ما يحفظ خصوصية كلٍ منهما: الوثيقة تنطق بما جرى، والرواية تُعيد خلقه في عالم يتنفّس قوانينه الداخلية.

إنّ اختيار الضمير والبؤرة ومسافة السرد قرارات معرفية وأخلاقية معا. وإن الالتزام، إذا أراد أن يلتصق بالأدب، عليه ألا يقف على منبر الخطابة داخل الرواية، بل يتوزّع في نَفَس الشخصيات، يسري في تفاصيل المشهد، يُلمّح أكثر مما يُصرّح.

تضحي رواية الكرنك بالكثير من أركان العالم الروائي في سبيل إيصال رسالتها السياسية المباشرة. قوتها تكمن في كونها شهادة جريئة وصادمة على حقبة تاريخية، لكنها كبناء روائي، كعمل فني، تعاني من مباشرة مفرطة، وتقريرية وعظية، وشخصيات نمطية، وهيمنة مطلقة لصوت الكاتب على حساب أصوات شخصيات الرواية، مما يجعلها أقرب إلى مقال سياسي منها إلى عمل فني مكتمل النضج.

علينا ألا نستهين بقواعد اللعبة ونحن نسعى إلى قول ما يجب أن يقال، وأن نترك للعالم الروائي حقه في أن يكون عالما لا جوقةً تُنشد ما رتّبه المؤلف سلفا. فإذا كان التاريخ يطلب الشهادة، فإن الفن يطلب الحياة، ولا حياة بلا أصوات متمايزة، وبلا راو يعرف حدود معرفته ودوافع حكيه، وبلا مروي له واضح الهوية، وبلا مسافة تحفظ للقارئ مقامه شريكا في بناء المعنى لا متلقيا لبيان مُحكَم الصياغة.