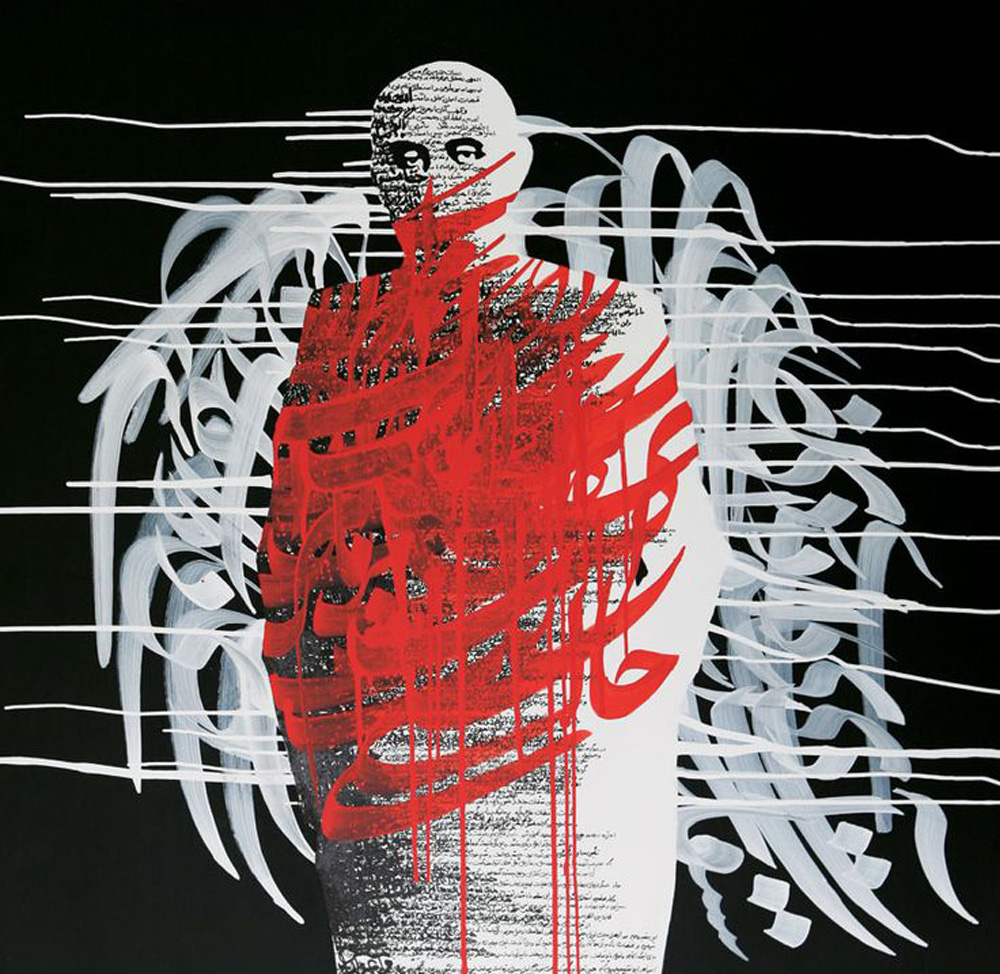

ظلال القرآن وإرث الشفاهية يحرمان الرواية من تعدد الأصوات

تعاني الثقافة العربية ومن ضمنها الأدب من هيمنة صريحة وواضحة لنوع من قدسية الصوت الواحد، وهو هنا صوت الكاتب، الذي يضع نصه منزلة الوحي وخطابه منزلة القداسة ويلغي بالتالي أي مجال لتعدد الفهم وحتى إساءته من قبل القرّاء، ناهيك عن تحول نصه إلى خطاب أحادي الصوت، خطاب نهائي حاسم حتى وإن ادعى تعددية الأصوات.

تعاني الرواية العربية من أزمة بنيوية عميقة تعود في جذورها إلى بنية الوعي الثقافي العربي ذاته، وإلى تصوراته المسبقة عن وظيفة الأدب ودور الكاتب. تظهر ملامح هذه الأزمة في انزياح الرواية عن طبيعتها الجمالية نحو خطاب تقريري مباشر، يهيمن فيه صوت الكاتب بوصفه معلِّما أو موجِّها، لا بوصفه صانع عوالم وموحيا بتجارب.

وهكذا تتحول الرواية من عمل فني متعدد الطبقات والدلالات، يسمح للقارئ بالانغماس الحر في التجربة وتوليد معانيه الخاصة، إلى رسالة أحادية البعد، ذات نبرة وعظية أو أيديولوجية مغلقة، تفترض امتلاك الحقيقة وتفرضها على القارئ. يعكس هذا المنحى سوء فهم جذري لطبيعة الفن الروائي، ويُقزِّم طاقة الرواية التحويلية، ويحدّ من أفقها التأويلي الذي يُفترض أن يظل مفتوحا ومتعددا، لا مغلقا ومكتفيا بيقين الكاتب.

النموذج الشفاهي التوحيدي

يفترض في الرواية ألا تُملِي على القارئ ما ينبغي أن يشعر به، بل أن تُهيّئ له المناخات التي تجعله يختبر الشعور من تلقاء نفسه، فينخرط وجدانيا في التجربة دون أن يُساق إليها سوقا. فبدلا من أن تُقدّم له المأساة مشروحة، تضعه داخلها ليعيشها، يتألم ويُصاب بالدهشة، يتساءل ويشك، وبدلا من أن تمنحه الحقيقة في صيغة نهائية، تتركها معلّقة في فضاء السرد، تتشكل في جدل الأصوات وتصارع الرؤى بين الشخصيات. هذا الفرق الجوهري هو ما يميز النص الأدبي الأصيل، الذي ينطوي على انفتاح تأويلي، عن النص التعليمي المتخفي في عباءة السرد، الذي يمنع الرواية من أن تكون عملا فنّيا حيّا ومفتوحا على الاحتمال ويحولها، بدلا عن ذلك، إلا أداة تلقينية لتمرير الأفكار والمواقف.

وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذا الخلل مجرد ضعف تقني أو نقص في أدوات الروائي الفنية، وهو كذلك من جانب، لكنه يتجاوز خلل الصنعة الفنية ليكشف عن طبقة أعمق وأكثر رسوخا، تتمثل في بنية لاواعية تشكّل الوجدان الثقافي للكاتب العربي. ففي خلفية هذا الميل التقريري، يلوح الإرث الشفهي بكل سلطته التكرارية الإيقاعية، كما تلوح الهيبة الرمزية للنص القرآني بوصفه خطابا كليا، مغلقا على الحقيقة ومتعاليا على التعدد. هذه المرجعيات، المترسخة في اللاوعي، تمنح الكاتب سلطة يُمارسها من موقع العارف، لا من موقع المُنصِت، وتدفعه إلى اجتراح خطاب روائي يفتقر إلى المسافة الجمالية، وإلى الثقة في قدرة القارئ على الاكتمال داخل النص.

◙ الكاتب العربي، المتأثر بالنموذج القرآني ذي السلطة المطلقة بصفته النص الأرقى، يسعى لكتابة رواية بذات النفس المقدس

تأسست الثقافة العربية على أرضية شفاهية قوية طغت على كل أشكال التعبير المعرفي والفني الأخرى، فكانت الكلمة المنطوقة هي وعاء المعنى، ومجال التأثير، ومصدر الشرعية الجمالية. وقد مثّل الشعر الذروة الأعلى لهذا التقليد؛ إذ كان فعلا صوتيا حيا، يُلقى في المجالس والأسواق، وتُقاس قيمته بوقعه الفوري على الأذن والوجدان. كان الشعر العربي، بوصفه النموذج الجمالي المرجعي، يقوم على التفاعل الآني مع الجمهور، وعلى سحر النبرة وحيوية الإيقاع. على الإلقاء لا على القراءة.

رسّخ هذا الإرث الشفاهي نموذجا ثقافيا وأدبيا تتمحور فيه القيمة حول شخصية الراوي أو الحاكي، الذي يمتلك، وحده، زمام الحكاية ويحتكر مفاتيح المعنى. فالمكانة تُمنح لا لتعدد الأصوات داخل النص، بل لنبرة الراوي وسلطته البلاغية، ولما يتمتع به من قدرة على الإقناع والإمتاع من موقع العارف والموجّه.

في هذا النموذج، لا تتمتع الشخصيات باستقلالها ولا تُمنح صوتا خاصا بها، بل تُروى من علٍ، وتُقدَّم عبر وسيط يتولى تعريفها وتأطير سلوكها ضمن مغزى أخلاقي مسبق. إنه نموذج سردي هرمي، يقمع التعدد ويُعلي من صوت واحد متسلّط، يحكم النص من القمة ويُخضع جميع عناصره لوحدته الخطابية، بحيث تصبح الأصوات الأخرى مجرد امتدادات وظيفية لصوته، لا كائنات تخوض صراع المعنى باستقلالية داخل عالم سردي مفتوح.

يتجلّى النص القرآني بوصفه الذروة العليا للنموذج الشفاهي في الثقافة العربية، والنموذج الأشد رسوخا لهيمنة الصوت على النص. فكلمة “القرآن”، المشتقة من الجذر الدال على التلاوة والقراءة الجهرية، باتت الاسم الأكثر تداولا للدلالة على هذا النص المقدّس، في مقابل “المصحف” الذي يشير إلى تجلّيه الكتابي المادي. بل إن هذا الكيان المكتوب لا يحوز شرعيته الكاملة إلا حين يُعتمد من خلال سلسلة شفاهية من الحفّاظ الموثوقين، مما يعمّق فكرة أن النص لا يُكتمل إلا حين يُسمع، وأن التلقّي الصوتي يسبق التدوين ويفوقه من حيث القيمة والفاعلية.

وغني عن البيان أن لسماع التلاوة القرآنية تأثير وجداني وروحي يفوق بمراحل تأثير قراءته الصامتة، وهو ما عمّق لدى الوعي العربي تقديس البُعد الصوتي، وأضفى على الفعل الجماعي للتلقي طابعا وجوديا مفضّلا على الفعل الفردي التأملي الذي تمثله القراءة الصامتة. لقد ترسّخ عبر القرون تفضيلٌ ثقافي جوهري: للصوت على الكتابة، وللتلقّي الجماعي على الانعزال الفردي، وللحضور الآني على التأمل البطيء. وتمتد هذه التفضيلات عبر طبقات اللاوعي، لتؤثر في طرائق التخييل والسرد، وفي الكيفية التي يتصوّر بها الكاتب العربي علاقته بنصه، وبقارئه، وبشخصياته.

فالقرآن، بوصفه النص المرجعي الأعلى، يقوم على خطاب توحيدي صارم، هو من طبيعته الوجودية، تنصهر فيه جميع الأصوات ضمن نبرة واحدة هي نبرة الوحي. لا توجد في داخله شخصيات ذات صوت مستقل أو ذاتية مفصولة عن سلطة السرد، بل يُعاد إنتاج أصواتها ضمن السياق البلاغي والعقائدي للنص، فتُدمج في نظام لغوي واحد لا يحتمل الانفصال أو الخروج عن الخطاب المركزي. هكذا تشكّل هذا النموذج، عبر الزمن، في وجدان الكاتب العربي بوصفه النموذج الأعلى للسرد.

◙ الرواية العربية في حاجة ماسة إلى التحرر من سطوة النموذج الشفاهي الموروث، ومن وهم السلطة الصوتية المطلقة

في هذا السياق، تُولد لدى الروائي العربي نزعة لا واعية لأن يضع نفسه في الموقع ذاته، موقع المُنزّل لا المبدع، وموقع الوسيط المقدّس لا الصانع الجمالي. كما كان الشاعر العربي القديم يزعم أن الجن يُملي عليه شعره، يشعر الروائي أنه لا يخلق من داخل الواقع قدر ما هو ينطق بحقيقة أعلى، ويُمارس سلطة مطلقة على عالمه السردي، فلا يسمح لشخصياته بالخروج عن إرادته، ولا لصوته بأن يتجزأ أو يتوارى خلف تعددية الأصوات. هكذا يُعيد إنتاج النموذج الشفاهي التوحيدي، ليس بالضرورة عن قصد مباشر، إنما بوصفه استبطانا عميقا للسلطة الرمزية التي ترسخت في الوعي العربي.

قبل المتابعة لا بد من التمييز الجذري بين طبيعة النص الديني وطبيعة النص الروائي، لأن كلا منهما يصدر عن منطق مختلف ويؤدي وظيفة مغايرة. فالنص الديني المقدس، بوصفه خطابا يتسم بالكمال المطلق والسلطة المتعالية، يتطلب بطبيعته صوتا أحاديا لا ينازع، صوتا يتكلم من موقع الحقيقة التامة ويخضع له كل صوت آخر. هذه الأحادية الصوتية ليست نقصا فيه، بل شرط وجوده ووظيفته، إذ هو خطاب يرمي إلى الإقناع الحاسم وإلى البناء العقائدي وعرض الحقيقة المطلقة الواحدة.

في المقابل، ينتمي النص الروائي، باعتباره شكلا فنيا حداثيا، إلى عالم آخر مختلف تماما في بنيته وتصوراته. فهو لا يقوم على الحقيقة الواحدة، بل على نسبية المعاني، وتعدد وجهات النظر، وتصادم المواقف، وتشظي الذات. إنه فضاء للحوار، للتوتر، للصراع بين شخصيات لا تُختزل إلى رموز أو أدوات، بل تُترك لتتطور، لتخطئ، لتجادل، ولتبني رؤاها الخاصة من داخل التجربة لا من خارجها. الرواية، بهذا المعنى، ليست منبرا يُتلى منه القول الفصل، بل حلبة مفتوحة للتفاعل والتأويل، لا يملك فيها أحدٌ الحقيقة الكاملة.

غير أن المشكلة تنشأ حين يحاول الكاتب العربي، المتأثر بالنموذج القرآني ذي السلطة المطلقة بصفته النص الأدبي الأرقى، أن يكتب رواية أرضية بذات النفس الذي يميز النص الديني السماوي. دون أن يعي ذلك في معظم الأحيان، ينزلق إلى موقع السلطة الإلهية، فيفرض على نصه منطقا توحيديا يُقصي التعدد، ويخنق التوتر، ويحوّل الشخصيات إلى أبواق تردد صوته هو. وهو، في المقابل، لا ينتظر من القارئ أن يُجادل أو يُشكّك، بل أن يُسلّم ويُصدّق، كما يُنتظر من المؤمن أمام النص الديني.

النتيجة أن الرواية تُفرغ من جوهرها الفني ومن طاقتها التفاعلية، وتتحوّل إلى خطاب وعظيّ يرتدي قناع الفن، لكنه لا يمنح القارئ حرية الدخول إلى النص بوصفه شريكا في إنتاج المعنى. إنه انزياح يجعل من النص الروائي أداة تكرّس السلطة بدل أن تفتح أفق التخييل، وتعيد إنتاج اليقين بدل أن تثير الأسئلة، وتطلب الطاعة بدل أن تحتفي بالاختلاف.

سلطة ثقافية

◙ المشكلة الحقيقية إذن ليست في النص الديني، بل في سيطرة بنية التلقي على المخيال الإبداعي العربي

أصبحت البوليفونية، أو تعددية الأصوات، موضة سردية رائجة في الرواية العربية، غير أن حضورها غالبا ما يظل سطحيا وشكليا، بل زائفا. يظن كثير من الكتّاب أن توزيع السرد على عدة رواة، أو إسناد الحكاية إلى شخصيات متعددة، يكفي لخلق رواية متعددة الأصوات. لكن النتيجة، في الغالب، هي رواية بصوت واحد مقنّع، حيث تتكلم جميع الشخصيات، مهما اختلفت خلفياتها الطبقية والثقافية والتعليمية، بلغة واحدة، وتحمل ذات الوعي، وتُعبّر بذات البلاغة التي يمتلكها المؤلف، وكأنها مجرّد تجليات لصوته الذاتي لا كيانات مستقلة ذات لسان خاص ورؤية مغايرة تتطلب الجدال والصدام مع رؤى الشخصيات الأخرى.

الرواية البوليفونية الحقيقية لا تتحقق بتعدد الرواة، بل بتعدد الوعي داخل النص، وهو أمر يتطلب من الكاتب مهارة خاصة ونكرانا للذات السردية. عليه أن يتنازل عن سيطرته اللغوية، وأن يتوغل في عوالم نفسية واجتماعية متباينة، فيحاكي منطق التفكير الشعبي حين يكتب شخصية من قاع المجتمع، ويتبنى ذهنية علمية متشككة حين يكتب عن مثقف أكاديمي، ويتبنى عفوية طفل، أو انحراف مجرم، أو حذر امرأة مسحوقة. هذا العمل يتطلب مراقبة دقيقة للحياة، وانتباها حادا لاختلاف طبائع الناس، وموهبة في المحاكاة اللغوية والنفسية، وهو شرط أصيل لتحقيق رواية نابضة بالتعدد والانفتاح، وليس مجرد ترف يمكن أن يبخل به الكاتب.

لكن هيمنة النموذج القرآني أحادي الصوت تجعل هذا الانفصال عن صوت الكاتب مهمة شاقة. فالنص القرآني يحمل سلطة لغوية وثقافية تتسلل إلى أعماق لاوعي الكاتب العربي، وتؤثر، دون وعي منه، في نظرته إلى السرد. ينشأ الكاتب في مناخ يقدّس وحدة الصوت، ويتعلم أن النص العظيم هو النص الذي لا يُنازِع فيه أحد صوت المؤلف، بل يستسلم له كما يُستسلَم للوحي. وهكذا، حتى حين يُحاول الروائي أن يبني شخصيات متعددة، فإنه غالبا ما يعجز عن منحها استقلالا حقيقيا، وتظل تابعة لصوته، تدور في فلكه، وتُعيد إنتاج منطقه.

من هنا، تغدو البوليفونية في كثير من الروايات العربية حلْية أسلوبية ليس أكثر، وقناعا يتوارى خلفه الكاتب ليُمرّر خطابه المقدس. تتحول الشخصيات إلى دمى ناطقة، وأقنعة يضعها المؤلف لينزل بها خطابه المقدس إلى أرض الرواية. لا تتحدث الشخصيات بقدر ما يُلقى الحديث من خلالها، ولا تتصارع بقدر ما تُستخدم لتأكيد وجهة نظر واحدة، هي وجهة نظر الروائي/الخالق الذي يفرض سلطته التامة على كل مخلوقاته الورقية، دون أن يترك لها أدنى فرصة للتمرّد أو الاستقلال.

ينبغي أن أؤكد، مرة أخرى، أن الإشكال لا يكمن في النص القرآني نفسه، إذ إن للنصوص الدينية طبيعتها الخاصة ووظيفتها المتميزة التي تقوم على تقديم الحقيقة بوصفها مطلقة، وعلى ترسيخ يقين إيماني لا يحتمل التعدد أو الشك. غير أن المأزق يبدأ حين تنتقل هذه الرؤية الأحادية إلى مجال الكتابة الأدبية، فيتم التعامل مع الرواية بوصفها امتدادا لنص مقدس، ويُنتظر منها أن تُبلّغ رسالة، لا أن تفتح سؤالا، وأن تُقنع القارئ، لا أن تحرّضه على المساءلة.

المشكلة الحقيقية إذن ليست في النص الديني، بل في سيطرة بنية التلقي الديني على المخيال الإبداعي العربي، حتى حين يدّعي صاحبه الانفصال عن المرجعيات الدينية. إنها آثار متراكمة في عمق اللاوعي الثقافي، تجعل الكاتب يُعيد إنتاج منطق الخطاب الواحد في سياق إبداعي فني يشترط التعدد. ذلك أن الانغلاق الثقافي وغياب الانفتاح على نماذج السرد المختلفة، وعلى تقاليد الرواية في الثقافات الأخرى، يمنع الكاتب من إدراك التحول الجوهري الذي يفرضه الفن الروائي بوصفه فنا للحوار، لا للبلاغة؛ فنا للتعدد، لا للهيمنة.

مراجعة عميقة

الكاتب، وهو يتحرك تحت ضغط هذا الإرث الذي يقدّس سلطة الصوت الواحد، يفشل في التمييز بين تنزيل النص الديني، وصناعة النص الروائي. الأول يعتمد كاتبا (وحيا) متعاليا على التجربة، حاملا لحقيقة ناجزة؛ والثاني يتطلب كاتبا يغامر في المجهول، يبني المعنى بالتدريج، من خلال الأصوات المتصارعة والتجارب المتشابكة التي لا تنتمي كلها إلى صوت المؤلف. غياب هذا التمييز يقود إلى خنق الطبيعة الحوارية للنص السردي، ويحوّل الرواية إلى خطاب إرشادي، أو درس أخلاقي يتخفّى في لبوس فني.

الكاتب الذي يرى نفسه مُنزِّل الحكاية المقدسة، لا صانعها، لا يتوقع من القارئ أن يُجادله أو يُسيء الفهم، بل ينتظر منه استسلاما مطلقا، على غرار علاقة الخطيب بجمهوره المتلقي الصامت. إنه لا يكتب نصا يتفاعل فيه مع قارئ حر، بل يُلقي خطابا يُفترض أن يتلقاه المتلقي بالإيمان والتصديق، لا بالتحليل والنقاش. هذا يُنتج كتابة مفرطة في التوضيح والشرح، كتابة تخاف من التأويل، وتخشَى الغموض، وتُحاول إحكام قبضتها على المعنى، مما يقضي على واحدة من أنبل خصائص الرواية: الإيحاء والإيهام.

وكلما خاف الكاتب من سوء الفهم، ازداد ميله إلى التكرار، إلى إغلاق أبواب التأويل، إلى تقديم المعنى في صورته النهائية، فتصبح الرواية نصا تعليميا مقنّعا، لا عملا فنيا حرّا. النص لا يعود يُراهن على ذكاء القارئ، بل يُعامله كما لو كان تلميذا يحتاج إلى التلقين. وهذا وحده كفيل بتبديد التوتر الجمالي، وتعطيل قدرة الرواية على إحداث الدهشة، أو بناء عالم تتعدد فيه القراءات.

في المحصلة، تبقى الرواية العربية في حاجة ماسة إلى التحرر من سطوة النموذج الشفاهي الموروث، ومن وهم السلطة الصوتية المطلقة. هي في حاجة إلى إعادة اكتشاف نفسها كفن حديث، ينهل من التعدد لا من التوحيد، ويقوم على خلق التجربة لا تبليغ الوحي. والكاتب، بدوره، يحتاج إلى مراجعة عميقة لموقعه داخل النص، وأن يدرك أن الرواية لا تُكتب بنبرة منبرية، بل بلغة تستدعي القارئ كشريك متفاعل وليس كمتلق سلبي. عليه أن يتعلم لغة جديدة، لغة تتيح للشخصيات أن تتنفس خارج صوته، وتُعبّر عن نفسها بطريقتها، وأن يبني من خلال ذلك عالما روائيا لا يُقدّم حقيقة واحدة، بل يُتيح تعدد الحقائق الممكنة. ذلك وحده ما يصنع من الرواية فنا جديرا بمكانته، لا كمرآة لليقين، بل كبؤرة للشك، وللتأمل، وللحرية.