حجارة من سجيل.. إطلالة أدبية على سورة الفيل

يزخر النص القرآني بقصص كثيرة تختزن أساليب متنوعة تؤكد قوة القص ودقته وقدرته الكبيرة على تحقيق قداسة الخطاب وتأثيره. وهنا نحلل واحدة من أهم القصص القرآنية الواردة في سورة الفيل وما تختزنه من علامات ودلالات وأساليب، تتعالق مع ما بعدها من سور وقصص.

ينفجر الخطاب في سورة الفيل بافتتاحية صاعقة لا تهدف إلى الإخبار قدر ما تستهدف الاستحضار. “أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصۡحَابِ ٱلۡفِيلِ.” لا يتوجه هذا الصوت إلى من يطلب معرفة جديدة، بل إلى من يُفترض أنه يعرف، رأى، أو سمع، أو ارتجف قلبه عند حدوث الحدث؛ أو بالأحرى أي حدث مشابه. في هذا السؤال التقريري توتر خفيّ، ومساءلة لا تنتظر إجابة، بل تستفز الذاكرة لتشتعل. وهو أيضا استهلال يجلب إليه القارئ ليجعله طرفًا في الحكاية، لا مجرد متلقٍ لها، ويصير النص واقعا معاشًا لا مقروءًا، مُشاهدًا لا مسموعًا.

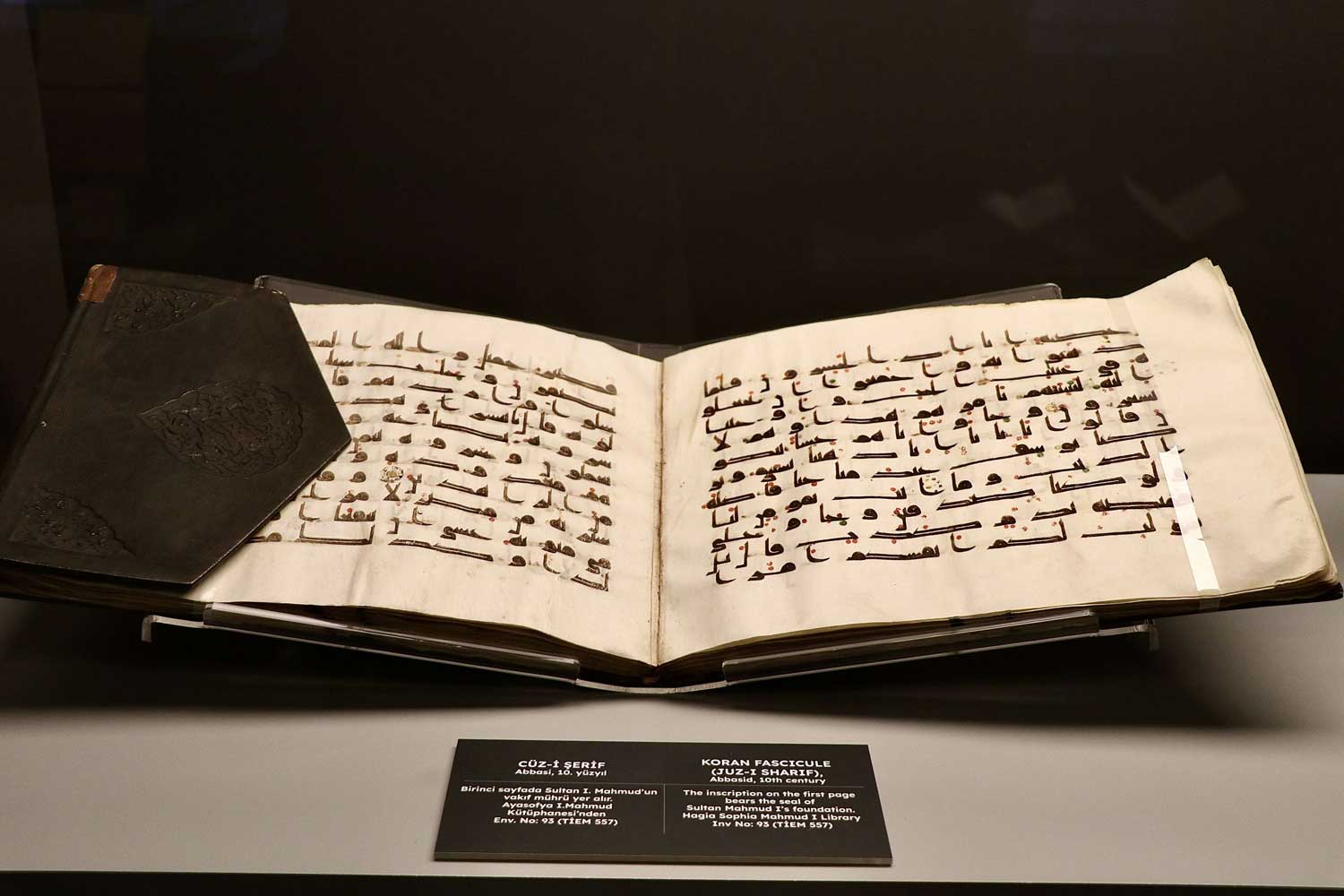

“أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصۡحَابِ ٱلۡفِيلِ.” من هم أصحاب الفيل؟ لا تخبرنا السورة شيئًا ولا تهتم بذلك، ونحن كقراء معاصرين لا نعرف شيئًا عن ذلك. حتى تفاسير القرآن خلال القرن الهجري الأول لم تذكر شيئًا عن أصحاب الفيل إلا نسبتهم إلى أبرهة. رفضت تلك التفاسير اعتماد القصة التي أوردها ابن إسحاق في السيرة، لغياب أي مصداقية لها، ولعل إحدى الحوادث المشهورة حول مصداقية ابن إسحاق هي الخصومة بينه والإمام مالك، إذ وصف الأول نفسه أعلم من الثاني ورد عليه الثاني بأنه دجّال. غير أن الأمر تغير في القرون التالية وصارت قصص ابن إسحاق أساس كتب التفسير، رفقة باقي مصادر الإسرائيليات.

هول القصاص

يرفض النص أن ينحصر في إطار تاريخي محدد، أن يُقيد بزمان أو مكان معين، فيصبح “أصحاب الفيل” صيغة مفتوحة، قابلة للامتلاء بأي محتوى يناسب السياق التأويلي. هم كل من يأتي محملًا بقوة غاشمة، مدججًا بأدوات الهدم، مغرورًا بقدرته على التدمير. الفيل هنا رمز لآلة الحرب الجبارة التي تبدو وكأنها لا تُقهر.

إذن، لا تُخبرنا السورة عن حدث تاريخي محدد؛ لا أسماء، لا تواريخ، لا تحديد للزمان ولا للمكان، وكأن النص يريد أن يُبقي الحكاية طيّ الغموض، مسكونة بالإيحاء، غامضة بما يكفي لتمتص طبقات من الدلالات والتأويلات، ومنحّية بذلك أي ارتباط تاريخي محدود زمنيًا. تتوالى الأفعال كضربات شعرية: جعل، أرسل، رمى. سلسلة من الأفعال الإلهية تضرب على إيقاع داخلي مكثف، فتخلق توترًا سرديًا لا يستهدف الفهم، بل الانفعال، لا التفسير العقلي، بل الانخراط الوجداني. تركيب مشهدي يتنقّل بسرعة البرق، في صور متقطعة، خاطفة، وموحشة في تكثيفها.

منذ اللحظة الأولى، يجلب النص عنصرًا هائلًا وغريبًا: الفيل. لا تمهيد ولا توصيف ولا أدنى محاولة للتبرير. وكأن هذا الجسد الضخم دخل الفضاء الصحراوي بصفته رمزًا لا يمكن إحاطته. فيل في جزيرة العرب؟ هذا وحده خلخلة للمألوف، تنبيه لحضور قوة لا تنتمي ولا تنسجم مع البيئة، بل تكسر توازنها. والفيل، هنا، يتجلى في ظهوره كعلامة على دخول طارئ مدمّر إلى نسيج العالم المألوف.

هل هذا الدخول الطارئ هو أبرهة؟ النص لا يذكر، لا يعنيه من جاء ولا متى، بل ما مثّل هذا القادم: غريب، متعجرف، وأيضا قابل للفناء. الفيل يصبح في هذا السياق رمزًا للاستعمار، للقوة الخارجية التي تأتي لتفرض وجودها.

وهنا يتدخّل الطير. لكن أي طير؟ عبارة “طيرًا أبابيل” تنفجر من داخل المعجم ككتلة غموض. الطير كلمة واسعة تمتد من الطيور المعروفة إلى الحشرات إلى الكائنات المجنحة عمومًا. لكنها في عمقها الجذري أكثر من مجرد كائن ذي جناحين؛ إنها دالٌّ على الحركة الحرة في الفضاء، على الخفة، على الانفلات من أسر الجاذبية، ودلالات أخرى رمزية حادة: التطيّر، بما فيه من تشاؤم وارتباط بعلامات غير مرئية، يوحي بوجود طائر لا يُرى، لكنه يُخشى؛ طائر نذير، أو ظل مصير يرفرف في الأفق. أما تطاير، فهو تفتّت، تشظٍّ، تفرق. واستطار من نفس الجذر يحمل صورة الاشتعال أو الانتشار المفاجئ، كما تستطير النار أو الرائحة أو حتى الفكرة في لحظة جنونية.

كل هذه الاشتقاقات تفتح الكلمة على حقول دلالية تتجاوز حدود الحيوان المجنح، لتصبح رمزًا لحركة غامضة، قوة خفية، انبثاق مرعب.

أما “أبابيل”، فهي جماعات متفرقة، فرق من كل جهة، أمواج لا تنقطع، أو لعلها لا تعني شيئًا محددًا على الإطلاق، بل استُخدمت لتعميق الغرابة، لتضخيم الفجوة بين الفهم والتلقي.

النقطة اللافتة هنا أن كل الآيات تنتهي بحرف اللام مجرورًا، إلا الآية التي تنتهي بـ”أبابيل”، كاسرة بذلك الوزن بشكل مباغت، كأنها تريد إخراج المتلقي من انغماسه الإيقاعي، وإيقاظه، بجعل كلمة “أبابيل” تنفجر من وسط السرد كما ينفجر الطير من السماء: مباغتًا، خارقًا، غير مألوف.

والطير يرمي. لا يُسقط، لا يترك، بل يرمي، وكأننا أمام عملية مقصودة، موجهة، تنفيذية. هنا تشتغل لغة القِصاص، لا لغة المصادفة. يد خفية توجه هذه الكائنات، تجعلها أداة لعقاب إعجازي لا مثيل له. ما يُرمى به هو “حجارة من سجيل”، وهنا تصل اللغة إلى ذروتها الإلغازية.

الكلمة “سجيل” هل هي وافدة على العربية أم من صميم اشتقاقاتها؟ في المعجم الفارسي هي كلمتان: حجر وطين. هو إذن حجر ممزوج بالطين. في الآرامية تعني: اللوح، ما سُجّل فيه، ما كُتب. في العربية: يُحتمل أن تكون من “سجّل”، أي ما تم تدوينه. كل هذه المسارات تلتقي في نقطة: الكتابة. كأن الحجارة ليست إلا نصوصًا متجسدة، أوامر محكمة، قضاءً مكتوبًا ينزل من الأعلى، رسالة موجهة ذات هدف محدد.

تُجسّد الحجارة النص، والكتابة تصبح فعلًا ماديًا قاتلًا. لم تعد اللغة وسيلة للبيان، بل أداة للقصاص. والسؤال الذي ينبثق: هل الحجر كتابة؟ هل صارت الكتابة سلاحًا؟ هل النصّ مرض؟ هل العدالة تنزل في شكل حروف قاسية تمزّق الجسد؟

لنتوقف عند الحجارة قليلًا. الحجارة الصغيرة هي الحصى، والفعل من رمي الحصى هو حَصَبَ، والمصدر الحَصْبَة، وهي أيضًا المرض الجلدي المعروف الذي يفتت الجسد. لقد دخلنا الآن إلى عالم المرض، عالم الطاعون. الحجارة التي تُرمى من الطير لم تعد أدوات قتل منفردة، بل إشارات إلى وباء. الطير، بهذا المعنى، لا يحمل صخورًا، بل فايروسات، لا يسقط أجسادًا، بل ينخرها ويفتتها.

ثم نصل إلى النهاية: “كعصف مأكول”. العصف هو بقايا النبات، ما لا قيمة له، هشيم لا يُؤكل. لكن أن يكون “مأكولًا” يعني أنه مرّ بعملية هضم وطرد. الجسد هنا لم يُسحق فقط، بل تفتت وتحوّل إلى شيء مقزّز، إلى فضلة. هل هو الفناء البيولوجي؟ أم أن النص يحوّل الجسد المعتدي إلى ما دون الفضلة؟ إنه محو من نوع خاص، لا يكتفي بإزالة الوجود، بل بإذلاله.

في هذا التشبيه البليغ تكمن قسوة جمالية لافتة. النص لا يكتفي بوصف الموت، بل يصف درجة من الإهانة تتجاوز الموت نفسه. العصف المأكول لا يثير الشفقة أو الخوف، بل الاشمئزاز. إنه تصوير لنوع من العقاب يهدف إلى محو الكرامة قبل محو الوجود.

تكامل المعنى

حين ننتهي من هذا الهول نجد أنفسنا أمام سورة أخرى، قصيرة مثلها، لكنها مختلفة في نغمتها. سورة قريش. كأن الصوت الإلهي الذي أرعد في الأولى، يهمس في الثانية. الأولى: وعيد، الثانية: رجاء. الأولى: تذكير بالهلاك، الثانية: تذكير بالنعمة.

والفاصلة بينهما واهية، أو غير موجودة أصلًا، بحسب روايات قالت إن السورتين كانتا واحدة في بعض المصاحف فُصلتا خلال تجميع المصحف العثماني. بهذا الترابط نفهم أن الضربة لم تكن إلا مقدمة للعناية. “ألم ترَ كيف فعل ربك” تسبق “لإيلاف قريش”، وكأنما الهلاك وقع من أجلكم، لأمانكم، لحفظ تجارتكم. ومن هنا يتحوّل الصوت من فاعل منتقم إلى خالق كريم: “فليعبدوا ربّ هذا البيت”، البيت الذي لم يُمسّ، لا من فيل ولا من طير، لأنه كان في كنف الحماية.

لإيلاف قريش، تلك الجملة المعلقة في الهواء، والتي تبدو وكأنها استمرار نحويّ لما قبلها: فعلنا بهم ما فعلنا، لأجلكم، لإيلافكم، لأمانكم، لألا يمسّكم أحد. ثم يأتي الفعل الذي يختزل كل الخطاب: فليعبدوا. هكذا، ببساطة تنقلب النغمة، من سياط القدرة إلى دعوة الإيمان. من وعيد الإبادة إلى تلطّف النداء.

العدو لم يكن يهدد فقط الكعبة كرمز ديني، بل كان يهدد نمط الحياة كله؛ الاستقرار الذي يسمح بازدهار التجارة والثقافة

الإيلاف هو التعود والألفة، لكنه في السياق التاريخي يشير إلى نظام الحماية التجارية التي كانت تتمتع به قوافل قريش في رحلاتها. هذا النظام جعل مكة مركزًا تجاريًا آمنًا، ومحطة ضرورية للتجارة بين الشام واليمن. لكن الإيلاف هنا يتجاوز البعد الاقتصادي إلى البعد الروحي. إنه الأمان الذي يسبق الإيمان، الطمأنينة التي تسمح بالتعبد. كيف يمكن لقوم أن يعبدوا ربهم وهم خائفون على أرزاقهم وحياتهم؟ الإيلاف يصبح شرطًا للعبادة، والأمان الدنيوي مقدمة للأمان الأخروي.

في هذا السياق تكتسب قصة أصحاب الفيل بعدًا جديدًا: إنها قصة حماية الأمان، حماية النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي يسمح للناس بالعبادة. العدو لم يكن يهدد فقط الكعبة كرمز ديني، بل كان يهدد نمط الحياة كله، الاستقرار الذي يسمح بازدهار التجارة والثقافة.

فليعبدوا رب هذا البيت. كأن صوتًا من وراء الحجارة المتساقطة يهمس لهم: لقد فعلتُ كل هذا لأجلكم. أفلا تؤمنون؟ السورتان، إذ تُقرآن معًا، تكشفان عن خطاب مزدوج الطبقة: سطح من الصور الكارثية، من الطير والحجارة، من العصف المأكول، وتحته تيار خفيّ من الرجاء والعتب. من التهديد الضمني: أنتم لستم بمنأى، إلى التذكير الرقيق: أنتم في نعمة، أفلا ترون؟ هذا ما فعلته في من هجم، أفلا ترون؟ وهذا ما حفظته لكم، أفلا تعبدون؟ وضمنيًا ثمة تهديد مبطن، ما حدث للآخرين يمكن أن يحدث لكم، أفلا تعبدون؟