كمال كمال برؤية شاملة للفن تتجاوز حدود السينما التقليدية

استثمر المخرج المغربي كمال كمال الموسيقى والسينما كأدوات متكاملة للتعبير عن هموم المجتمع وقيمه الإنسانية، فقام بتحويل الواقع اليومي لشخصياته وأحداثه إلى أعمال فنية متفردة، تجمع بين الصورة والصوت والمعنى العميق.

اعتمد في نصوصه على مراجع فكرية وفنية متعددة، مما أتاح له صياغة سينما تمتاز بالتنوع والعمق، وأعمال تخاطب العقل قبل المشاعر، وتطرح أسئلة حول الحرية، الحب، والتحرر، لتخلق تجربة سينمائية تفرض على المشاهد التفكير والتأمل.

توظيف الموسيقى والأدب

ساهم كمال كمال في إثراء المشهد الموسيقي والفني من خلال إخراج الأشرطة الموسيقية وتنظيم فعاليات موسيقية، مجسّدًا رؤية شاملة للفن تتجاوز حدود السينما التقليدية. وقد أضفى على أعماله روحاً ثقافية وفنية تميزت بالابتكار والإبداع، وجعلت من أعماله علامة مميزة في السينما المغربية، حيث تتناغم الصورة والصوت والتعبير الفني ليخرج المشهد السينمائي من حدود الترفيه ليصبح في صلب تجربة معرفية وجمالية متكاملة.

ركز كمال كمال في فيلم “طيف نزار” (2002) على واجبات الأفراد تجاه بعضهم بعضا داخل المجتمع، مستعرضًا التعقيدات في العلاقات الزوجية، إذ عالج الفيلم العلاقة بين القاضي وزوجته التي تعاني من برود عاطفي، فأدى شك الزوج إلى اعتقاده بخيانتها رغم براءتها، كما عبّر الصوت الداخلي للقاضي عن الصراع بين الحق والباطل، تاركًا المشاهد أمام سؤال مفتوح حول مصداقية الشك، تناول العلاقة بين المحقق والمتهم، فبرز الصراع بين الواجب المهني والضمير الإنساني، موضحًا صعوبة اتخاذ القرار بين الحكم العادل وحماية الإنسانية.

واستثمر كمال كمال في “السمفونية المغربية” (2006) التناقض بين الانكسار والطموحات الإنسانية من خلال شخصية موسيقي عائد من الحرب، يحمل هزائم شخصية واجتماعية، لكنه يواصل سعيه لتحقيق حفل موسيقي أمام جمهور متذوق، وناقش المخرج صراعات الشخصية بين ترميم الذات وتحقيق طموحات شبه مستحيلة، مركزا على صعوبة ممارسة الفن في مجتمع قد يرفض المبدعين. وأبرز العمل كيف يمكن للإبداع والموسيقى أن يكونا وسيلة للنجاة النفسية وإثبات الذات أمام التحديات والانكسارات.

وركز في فيلم “الصوت الخفي” (2012) على المعاناة الإنسانية بعيدًا عن الصراعات السياسية بين المغرب والجزائر، وعلى الشخصيات العابرة لخط الحدود في منطقة بني بوسعيد، حيث حقل الألغام الفرنسي المتروك يعكس المخاطر اليومية لكل الأطراف، فرسم المخرج شخصيات مشوهة جسديًا ومعنويًا، مثل الأصم والأبكم، وأبرز قصصها المؤلمة، مثل فتاة الموسيقى التي تعرضت للاغتصاب وحسن الجزائري الذي يستعيد ذكريات شبابه، ليضع المشاهد أمام أبعاد إنسانية صرفة تتجاوز الانتماءات الوطنية أو السياسية.

ووظف كمال كمال الموسيقى كأداة سردية رئيسية في جميع أعماله، مستفيدًا من خلفيته الموسيقية الغنية، ودمج سيمفونيات خالدة مثل بيتهوفن وموزارت وأعمال أم كلثوم، إلى جانب التراث المغربي والشعري العربي، بما في ذلك نصوص نزار قباني والأدب الأندلسي. واستخدم الموسيقى كخلفية تكشف أعماق الأحداث وتؤسس للحكي الإنساني، سواء في “الصوت الخفي” أو “السمفونية المغربية”، موضحًا أن الموسيقى والفن الأدبي يمكن أن يكونا وسيلتين لنقل الأحاسيس الإنسانية المعقدة بصدق وجمالية.

تجربة نادرة

تتعدد مسارات السينما المغربية بتنوع أجيالها وتجاربها، غير أن المخرج كمال كمال يظل واحداً من أبرز الأسماء التي بصمت المسار الفني برؤية بصرية وموسيقية خاصة، فالرجل الذي انطلق من خلفية موسيقية قبل أن يمسك بالكاميرا، استطاع أن يمنح السينما المغربية طابعاً سمفونياً يزاوج بين الإبداع الفني والحس الإنساني، ومن خلال أفلام مثل “السمفونية المغربية” و”الصوت الخفي”، برزت شخصية مخرج يكتب بالصورة كما يكتب بالموسيقى، فيخلق لغة خاصة تستحق الوقوف عندها نقدياً.

ويجعل كمال كمال من الموسيقى خلفية أساسية لأعماله، عندما تتحول إلى مكوّن درامي لا يقل أهمية عن الكاميرا أو الحوار، فهو ابن الطرب الغرناطي والموسيقى الكلاسيكية، وحمل هذا الإرث معه إلى الشاشة، فحوّل مشاهده إلى مقاطع بصرية متناغمة كأنها مقطوعات موسيقية، وهذا التوظيف الفني جعل أفلامه تتسم بفرادة أسلوبية لا نجدها لدى الكثير من المخرجين المغاربة.

وينجح المخرج المغربي في تحويل النص المكتوب إلى لوحة سينمائية متكاملة العناصر، إذ بنى أفلامه بترابط واضح يجعل المتفرج يعيش التجربة كما لو كان أمام عمل موسيقي محكم البناء، وتتجلى هذه القدرة في تقديم قصة إنسانية بسيطة، لكنها مشحونة بإيقاع بصري متواصل.

يستحضر كمال كمال الإنسان البسيط بصفته موضوعا مركزيا لأفلامه، ويجعله في مواجهة مباشرة مع القيود والحدود التي يفرضها المجتمع. فهو يدافع عن المشاعر الإنسانية وعن قيمة الموسيقى كطريق للتحرر من واقع لا إنساني. بهذا المعنى، تتحول إلى وسيلة لتفكيك البنى الاجتماعية وإعادة التفكير فيها.

ويفاجئ كمال كمال الجمهور العربي والدولي بقدرته على جعل القضايا المحلية جزءا من خطاب سينمائي كوني، كونه يربط أفلامه بالذاكرة الجماعية والتاريخ الوطني، سواء عبر استحضار زمن الاستعمار أو عبر إبراز ملامح المجتمع المغربي في تحولاته. وهو بهذا يزاوج بين الحاضر والماضي ليمنح أعماله طابعاً إنسانياً يتجاوز حدود اللحظة. فشخصياته ليست معزولة، بل مرتبطة بواقع أوسع يعكس هموماً تاريخية وثقافية.

ويؤكد كمال كمال من خلال أعماله أن السينما المغربية قادرة على بلوغ الاحترافية، فالجودة العالية في التصوير، والانضباط في البناء الدرامي، والذكاء في توظيف الموسيقى، كلها عناصر تضع أفلامه في مصاف التجارب التي نادراً ما تتكرر، لذلك لم يكن غريباً أن تحصد أعماله جوائز مهمة مثل جائزة سعد الدين وهبة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويظلّ فيلم “وحده الحب” للمخرج كمال كمال عملا سينمائيا يستمد قوته من جرح إنساني عميق، جرح الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر وما خلّفته من قصص مؤلمة لعائلات فرّقتها السياسة وجمعتها وشائج الدم، إذ يستحضر المخرج مشهدًا مؤلمًا من منطقة بين الجراف، حينما التقت نظرات جدة جزائرية بحفيدها الرضيع من وراء الحدود، ليتحوّل ذلك المشهد إلى شرارة إبداعية دفعته إلى نقل الألم الإنساني إلى الشاشة الكبرى.

ويجسّد الفيلم معاناة إنسانية صامتة، إذ يقدّم شخصيات متخيلة تنهل من وقائع حقيقية، مثل الرجل العجوز المحروم من زيارة قبر زوجته، أو الشابة الجزائرية العالقة في زواج غير موثق بسبب استحالة العبور بين البلدين، إذ يؤكد من خلال عمله أن الفن قادر على إحياء الأواصر الإنسانية في مواجهة جمود السياسة، وأن وحده الحب يظل الرابط الأقوى بين الشعبين مهما قست الظروف وتعالت الحواجز.

النظرية والممارسة

يبرز المبدع كمال كمال المعروف باسم كمال الدين بنعبيد، بصفته رمزا للإبداع الشامل الذي يجمع بين الموسيقى والسينما والأدب والفنون، وقد بدأ اهتمامه بالفنون منذ الصغر، متأثراً بالموسيقى الغرناطية والكلاسيكية، ومن ثم انفتاحه على الأدب الفرنسي الذي طور مهاراته الكتابية والتحليلية، فمارس كمال التأليف الموسيقي وكتابة السيناريو، وامتد شغفه ليشمل الإنتاج والإخراج السينمائي والتلفزيوني، معتمداً في مساره على التعلم الميداني والاحتكاك بالمحترفين والمخرجين المتمرسين، وهذا جعله نموذجاً يُحتذى به للسينمائيين الشباب والهواة.

وتجلت روحه المغامرة في تنظيم المهرجانات الموسيقية بالجهة الشرقية للمغرب، إذ أسهم في إدارة مهرجانات محلية متنوعة وأنتج أعمالاً سمعية بصرية كبيرة، منها المسلسل التلفزيوني “إدريس الأكبر”، الذي جمع ممثلين من عدة دول وامتازت ميزانيته الكبيرة بالاستثمار في جودة الإنتاج.

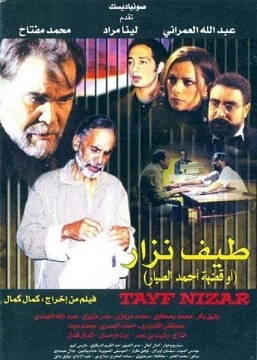

وأسس كمال كمال مسيرته الإخراجية بالوصلات الإشهارية والفيديوكليبات، قبل أن ينتقل إلى السينما الروائية الطويلة، حينما أخرج فيلمه الأول “طيف نزار”، وتبعه بمجموعة من الأعمال التي صبغت بصمته الفنية بالموسيقى، مثل “السمفونية المغربية”، و”الصوت الخفي”، و”نذيرا”، و”نوبة العشاق”، محققاً من خلالها جوائز محلية ودولية تقديراً لجودتها الفنية والموسيقية.

كما قدم أعمالاً تلفزيونية متنوعة احتفت بالتراث الفني المغربي، من فن العيطة إلى الفن التشكيلي، وبرزت الموسيقى في جميع إنتاجاته كنتيجة لشغفه العميق بها منذ الطفولة، وتأثره بالأفلام الاستعراضية العربية والهندية، وإلى جانب ذلك، ساهم كمال في تأطير ورشات تكوينية في كتابة السيناريو، وترأس لجان تحكيم لمهرجانات سينمائية، مؤكداً دوره كصانع ومربٍّ للفن، يربط بين النظرية والممارسة والإبداع في مختلف الميادين الفنية.