قيس عيسى لـ"العرب": الفن موقف فكري قبل أن يكون صورة جمالية

لم تعد رهانات الفن اليوم إثارة الإعجاب أو تكرار الجماليات السابقة أو توثيق المألوف، كما لم يعد الفنان مجرد صانع فرجة وجمالية ما، بل هناك رهانات أعمق فكريا وسياسيا واجتماعيا ونفسيا، في تحقيق اشتباك قوي مع واقع فوضوي يغيب عنه المعنى. "العرب" كان لها هذا الحوار مع الفنان التشكيلي العراقي قيس عيسى حول الفن المعاصر وقضاياه الراهنة.

بين نهرين عظيمين ولِدَ، وبين موجتين متلاطمتين من الذاكرة والواقع عاش تجربته، فصار الفن عنده أشبه بصرخةٍ مكتومة تسعى لأن تتحوّل إلى بصيرة. الدكتور قيس عيسى ليس مجرد فنان تشكيلي، بل هو قارئ للتاريخ وشارح لأوجاع الحاضر عبر لغة البصر وما وراء البصر؛ إذ تتناثر أعماله بين رماد الحرب ووميض الأمل، بين بياضٍ يشبه الغياب وسوادٍ يختزن كل احتمالات الألم.

في مساره الفني لم يكن اللون أداة للزينة أو التوصيف، بل صار معولاً نقدياً، ومفتاحاً فلسفياً يكشف عن جدليات الوجود، فيخلط بين المحاكاة والسرد البصري، ليُنتج موقفاً من الفن والفكر والحياة. فهو يستدعي رموز الحضارات القديمة، من الأختام الأسطوانية إلى الهيروغليفية المصرية، لا ليعيد إنتاجها شكلياً، بل ليزرعها في ذاكرة معاصرة تئن تحت ثقل الانزياحات، وكأنها تذكير بأن كل حضارة تُزيح أخرى، وأن الإنسان لا يكفّ عن دفع أثمان متكررة.

نشأ في البصرة، حيث الموانئ تصغي للغريب والأنهار تُعلّم أبناءها أن يحملوا في تياراتهم بذور الاختلاف والتنوع. ومن هناك تشكّل وعيه الأول، قبل أن تصقله الأكاديمية وتفتح أمامه أبواب الحفر والطباعة والتجريب، لينتقل من الوسيط التقليدي إلى فضاءات متمرّدة على المادة ذاتها، محاولاً أن يمنح للأشياء البالية حياة أخرى في نصوص بصرية جديدة.

ليس غريباً، إذن، أن يرى في الواقعية فعلاً نقدياً لا مجرد محاكاة؛ فالفن لديه ليس نسخة للواقع، بل تفكيك لبنيته العاطفية والفكرية، مقاومة للصمت، ومساءلة للذاكرة الجمعية. وفي زمن تتسارع فيه الصور وتذوب الحدود، يصرّ على أن الهوية لا تضيع في العولمة، بل تزداد إشعاعاً حين تعرف كيف تُسافر بخصوصيتها إلى العالم.

إنه فنان يضع على عاتقه مهمة المثقف: أن يكون كالمهرج ستانتشيك في لوحة جان ماتيجكو، معزولاً لكنه واعٍ بالخراب، صامتاً لكنه يقرأ الرسالة. هكذا يصبح الفن عند قيس عيسى ليس مجرّد شكلٍ يُبهر العين، بل موقفاً يُحرّك الضمير ويُعيد للإنسان مكانته في عالم يتهاوى.

ذاكرة اللون والتكنيك

الفنان المُعاصر لا يتعامل مع المادة على أنها جامدة أو ميتة أو كما أستخدمها الفنان الذي اشتغل على أنساق الحداثة

في حواره مع “العرب” نسأل الدكتور قيس عيسى، كيف بإمكانه بصفته فنانا تشكيليا أن يميز بين رسم الواقع، كفعل محاكاة وبين توظيفه كوسيلة لسرد بصري وطرح موقف فكري أو فلسفي؟ يقول “من خلال فهمي البسيط للمحاكاة وفق فلسفة أرسطو، فهي فعلٌ فني يسعى إلى كشف الجمال الكوني من خلال إدراك بنيته الرياضية التي تتبدّى للحواس ويُبرهن عليها العقل. وهي لا تقتصر على نسخ الشكل الواقعي، بل تقوم على إعادة صياغته عبر إحساس الفنان ومهارته، لتنتج صورة تتوافق مع الموضوع في بنيته، وتختلف عنه في إحساسه وتمثيله، وبذلك يتحقق الأصل الفني بوصفه توليداً للواقع لا تكراراً له. وهذا يتسق مع طيفٍ واسع من تاريخ الفن؛ إذ شُخِّصت الآلهة في هيئةٍ بشرية (أنسنة)، فبقيت البنية الشكلية للجسد الإنساني ثابتة، بينما اختلفت طرائق تمثيله تبعاً للسياقات اللاهوتية والفلسفية والاجتماعية.”

ويضيف “في المُقابل، كثيراً ما رُفع الإنسان تمثيليّاً إلى مرتبة الألوهة (فعل التأليه/ Apotheosis) في مشاهد الانتصار والطقوس الإمبراطورية. لذلك فصور مريم العذراء ويسوع/ عيسى في الفن المسيحي ليست بورتريهات تاريخية، بل صيغ إيقونوغرافيةً ترمز إلى العقيدة وتقاليد العصر وذائقته. وعلى المنوال نفسه يظهر باخوس (ديونيسوس) بملامح بشرية، بينما سيزيف ليس إلهاً بل بطلٌ أسطوريّ تجسّد فيه معنى العقاب الأبدي.”

ويشير إلى أن مبدأ المُحاكاة يقوم على التطابق بالاختلاف؛ فالواقع، بما يحمله من صور، ليس سوى ذريعة لإنتاج نص بصري فني زاخر بالتأويلات. ولا شك أن عمل النحّات مايكل أنجلو في تمثال الشفقة (Pietà) يكشف مدى نزوع فكر الفنان إلى زمكانية فنية متحرّكة، بدلاً من زمكانية واقعية متوقفة. فمريم العذراء تظهر شابة رغم أن ابنها المسيح يبدو أكبر منها سنّاً. أراد الفنان بذلك أن تتناسل الفكرة ومعناها من خلال الصورة، أي كونها ما زالت عذراء. وهنا يتجلى الموقف الفكري والمفهوم الفلسفي الذي يعبّر عن وعي الفنان بمبدأ التطابق مع الاختلاف في علاقته بالواقع.”

الفنون لا تُعادي العلوم وإنما تنزاح عنها وتفكك نواتها بغرض إنتاج نصوص بصرية تقاوم ما نحن فيه من تشظ

وعن موقف الفنان العراقي، كما يبيّن “في الحضارات الرافدينية -السومرية، والبابلية، والآشورية- لم يرَ في الشكل البشري الواقعي مصدراً وحيداً للإلهام الفني، ولا يجد في التمثيل الواقعي ما يكفي لتحقيق غايته، بل عمد إلى إعادة تحليل الأشكال وتركيبها بما يتوافق مع نمذجة المفهوم الفكري والفلسفي والديني. ولأجل ذلك استعان بعناصر مُتعددة من الواقع، ودمجها في تكوين غرائبي ما زال يُعد مُعاصراً حتى اليوم، مثل ‘اللاماسو أو الثور المجنّح الآشوري’، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من سبعة آلاف سنة. وقد انفتح هذا العمل الفني على آفاق الدلالة والتأويل: فرأس الإنسان يرمز إلى الحكمة، وجناحا الطائر إلى السرعة والسيادة، وجسد الثور إلى القوة.”

ويتابع “الفنان الواقعي، بعد أن يستوفي قانونه الحسي والعلمي، ينبغي أن يُجسّد تلك المعارف في هيئة تشكيل بصري يحمل طاقة الدلالة والتأويل، ويعكس في الوقت نفسه موقف الفنان من الفن ومن عصره.”

ويتساءل عيسى بقوله “هل تراجع الفن إلى استعادة النماذج الكلاسيكية الأوروبية وتواضع، بعد أن كان عظيماً كما تجلّى في فنون وادي الرافدين؟ فإننا في الحقيقة نفتح باباً لمقارنة تتجاوز الشكل والأسلوب، لتطال البنية الحضارية التي أنتجت كلًّا منهما،” مضيفاً “في فنون وادي الرافدين، كان الإبداع مرتبطاً بوظيفة وجودية: الفن هنا لم يكن زينة ولا محاكاة لواقع جمالي فحسب، بل كان أداة سلطة، وعقيدة بصرية، وشيفرة رمزية تربط الأرض بالسماء. النحت المعماري، مثل ‘اللاماسو’، حمل رسائل سياسية ودينية، وصاغ هوية حضارية مُتفردة تتجاوز حدود الزمان. أما الكلاسيكية الأوروبية، وخصوصاً في نهضتها، فقد عادت إلى الجسد الإنساني بوصفه مركز الجمال، وأحيت النسب الرياضية والانسجامات الشكلية التي تعكس تصوراً فلسفياً عن الكمال والانسجام الكوني. لكنها، بخلاف فنون وادي الرافدين، ركّزت على المثالية الجمالية أكثر من الرمزية الماورائية، ما جعل الفن أكثر اقتراباً من التجربة الحسية والجمالية الخالصة، وأقل ارتباطاً بالوظيفة الطقسية والسياسية.”

ويلفت إلى أنه لا يمكن القول إن الفن “تراجع” بالمعنى التقييمي المُطلق، بل إنه تحوّل، وتحوّله هذا يعكس تغيّر أولويات الإنسان ورؤيته للعالم. ما كان في وادي الرافدين تجسيداً لعقيدة وسيادة، أصبح في الكلاسيكية الأوروبية بحثاً عن مثال جمالي، ثم سيتحوّل لاحقاً، في الحداثة وما بعدها، إلى نقدٍ للجماليات ذاتها، وتفكيك لمفهوم الفن وموقعه في الحياة، فالعظمة في الفن ليست محصورة في أسلوب أو حقبة، بل في قدرته على التعبير العميق عن روح عصره، سواء جاء في صورة أسد مُجنّح يرمز إلى القوة والسيادة، أو تمثال رخامي يُجسد كمال الجسد الإنساني، أو عمل معاصر يثير الأسئلة أكثر مما يقدّم الإجابات.

وعن العناصر الثلاثة التي يرى أنها جوهر الواقعية الحقّة (السرد البصري، التكنيك، الوعي المعرفي)؟ وكيف يقيّم حضورها في الفن العراقي المعاصر؟ يجيبنا “العناصر الثلاثة التي أشرتَ إليها تُعدّ بلا شكّ ركائز أساسية في تشكيل البنية الفنية للعمل الواقعي، وهي حاضرة بوضوح في التشكيل الغربي، حيث يُكمل كل عنصر منها الآخر. ولا تخلو الأعمال العالمية الكبرى من إظهار حساسية الفنان الفكرية في رؤيته للّون ولِبنية العمل الفني، وهي ما نُسمّيه ‘بنية مغلقة’ بحدود التخصص. وغالباً ما تتجلّى هذه البنية في براعة ووعي قلّ نظيرهما في حقل التخصص، دون الحاجة إلى السرد الاجتماعي، بل إلى وعي معرفي بقيم التكوين والتلوين والتكنيك.”

الذائقة البصرية المعاصرة تحوّلت اليوم نحو الأعمال التي تدمج البراعة التقنية مع الخطاب الفكري والبعد المفاهيمي

ويشدد على أن هذا قد تجلّى في بعض أعمال الفنانين الانطباعيين، وفي نماذج من الواقعية، بل وحتى قبلهم في روائع الفنان رامبرانت، مثل “الرجل ذو الخوذة الذهبية، ووجه الفنان”، وكذلك في أعمال الفنان سيرجنت، وغيرهم. وقد انتقلت هذه الروح أيضاً إلى فنون الحداثة التي أولت التكنيك واللون اهتماماً أكبر، على حساب السرديات الكبرى التي احتفت بها النظم الكلاسيكية.

أما في العراق “فقد تأثّر الفنانون بهذا المسار؛ فاستمتعوا باللون، وأظهروا وعياً معرفياً بجماليات السطوح، عبر تجارب تقنية ومعالجات جددت الروح في الواقعية العراقية منذ الفنان فائق حسن وتلامذته. وتنوّعت الأساليب واختلفت الموضوعات، لكن سردياتهم ظلّت غالباً وصفية أكثر منها فكرية أو ثورية، فيما بقي هاجسهم الأهم -كما أستاذهم- هو اللون والتكنيك. إنّ هذا التوجه -الذي يركّز على التكنيك واللون بوصفهما جوهر التجربة- يبدو اليوم أمام تحدٍّ جديد في ظل تحوّل الذائقة البصرية المعاصرة نحو الأعمال التي تدمج البراعة التقنية مع الخطاب الفكري والبعد المفاهيمي. فالمتلقي المعاصر، المتشبع بثقافة الصورة الرقمية وسرعة تداولها، لم يعد يكتفي بمشاهدة مهارة في تنفيذ اللون أو إحكام البنية التشكيلية، بل يبحث عن العمل الذي يفتح أمامه أفقاً للتأمل والجدل، ويُشركه في إنتاج المعنى. وهنا يصبح الرهان الحقيقي هو القدرة على الجمع بين دقة الصنعة وعمق الفكرة، بحيث يتحوّل اللون من عنصر جمالي إلى حامل لخطاب بصري يتجاوز سطح اللوحة إلى أسئلة الوجود والهويّة والتجربة الإنسانية.”

تسأله “العرب” عن تجربته الشخصية، وكيف يوظفها في ثنائية الأبيض والأسود لجهة معالجة موضوعات الحرب والألم والحزن بلغة جمالية لا تخدش عين المتلقي؟ يقول “الأسود لون صادم بطبيعته، والأبيض بدوره يشدّ الانتباه كأنه مُساءلة للمعنى أو دهشة الفراغ، يهزّ يقين الإبصار التقليدي الذي ينتظره المُتلقي عند مُشاهدة العمل الفني الملوّن. من هنا، أتجه في أعمالي إلى مُعالجة السطوح، وتكثيف المعنى، ونمذجة المفهوم، وتحويل العناصر البيئية الجاهزة إلى تكوين بصري، أو الأفكار المُجرّدة إلى مساحات تشكيلية تُثير البَصر والفكر معاً، تقوّض السرد المُباشر وتفتح أفقاً رحباً للسؤال.”

وفي عمله “طيور مهاجرة” سأله بعض الحضور أين الطيور؟ فقال “لا توجد طيور، المقصود هو الإنسان لا الطيور. انطلقت من هذا المفهوم لأبني نسقاً بصرياً يعكس بنية الواقع العراقي المُعاصر، فجمعت عدداً كبيراً من ‘علاقات الثياب’، رتبتها على شكل دائرة، بطبقات متكررة تكدّست خطوطها السوداء لتشكّل قيمة جمالية للخط والظل والتكوين. كانت الدائرة هنا رمزاً للوطن، أي للاحتواء.”

ويضيف “في مركز التكوين، وضعت نحتاً لبيضة مَكسورة نصفين، كرحمٍ مهجور، تحيط به أكياس نفايات دلالةً على الخراب، وخيوط حمراء مُتشابكة تُحيل إلى الأزمات المُتصاعدة. كأن العمل بذلك يواجه أزمتين متداخلتين: أزمة الإنسان وسط محيطه الاجتماعي، وأزمة تحقق الفعل الجمالي الذي تحوّل إلى فعل مُقاومة ورفض لما يحدث،” مشيراً إلى أنه موقف شخصي من الهجرة والتهجير، ومن الغربة التي يعيشها البعض حتى وهُم داخل حدود وطنهم. فالذين يرحلون، في النهاية، لا يحملون معهم سوى الثياب التي على أجسادهم وذكرياتهم، تاركين كل شيء خلفهم. بهذا المعنى، التقطتُ صورة مأساوية تتكرر في حاضرنا، وأعدتُ صياغتها بلغة تشكيلية تجعل من الأبيض والأسود أداة جمالية لمُساءلة الذاكرة والانتماء، دون أن تخدش عين المُتلقي، بل تدعوه للتأمل والمُشاركة في المعنى. إنها لغة مُقاومة بصرياً، لا تكتفي برصد الألم، بل تُعيد صياغته جمالياً لتمنحهُ قدرة على البقاء والتأثير.”

العنف المشرعن فنيّا

عن ماهية الدلالات الفلسفية التي يستلهمها الفنان التشكيلي العراقي قيس عيسى من رموز الحضارات القديمة (الأختام الأسطوانية، الكتابة اليابانية، الهيروغليفية المصرية)، وكيف يحوّلها إلى نصوص تشكيلية مُعاصرة؟ يجيبنا “نعم وظفتُ في معرضي الشخصي عام 2009 بعنوان ‘انزياحات’ فكرة ‘الأختام الأسطوانية وأشكال الكتابات اليابانية والكتابة الهيروغليفية المصرية’ بوصفها نصوصا قابلة للتدوين وللقراءة، فهي مُحددة بهذا السياق فأضفتُ إليها سياقا آخر هو التشكل الفني في تراكم طبقي والتعبير الإنساني، وهي لغة العصر القائمة على إزاحة الإنسان لإنسان آخر.”

ويتابع “عند تدحرج الختم السومري الأسطواني عدة مرات على المكان نفسه تتولد طبعات مُتكررة كل واحدة جديدة تُزيح ما تحتها، هذا على مستوى الفعل، أما على مستوى الشكل فالكتابات اليابانية أشكالها التجريدية الحرة منحتني رؤية جديدة للشكل البصري التجريدي. أما الكتابة الهيروغليفية فهي زاخرة بالمواشجة بين الواقع والخيال كأنها كائنات سحرية متخيلة، وهذا يقربنا من لغة يتبناها العصر الحالي الرقمي الذي يحيل ذاكرتنا الآنية إلى خزين مُحوسب ومبرمج غالباً يخلو من العاطفة، بل أبعد من ذلك يحيلنا إلى كائنات أشبه ما تكون بـ’سايبورغ’، فعلاً نحن الآن نعيش في زمن ما بعد الإنسانيات. وهذا ما رصَدَتهُ الفنون وتقاومهُ الآن، لذا الفنون لا تُعادي العلوم وإنما تنزاح عنها وتفكك نواتها لغرض إنتاج نصوص بصرية تقاوم ما نحن فيه من تشظ.”

وتسأله “العرب” كيف يفسر مفهوم “انزياح المعنى” في العمل الفني، ودور المتلقي في إنتاج الدلالة الخاصة به بعيداً عن سلطة الفنان؟ يجيبنا “الانزياح هو مفهوم أُشيع استخدامه في النقد الألسني، بمعنى الخروج عن المألوف لخلق دلالة جديدة أو أثر جمالي، وهو على أنواع أهمها (الانزياح التركيبي والانزياح الدلالي). الانزياح التركيبي يختص بإعادة تحليل وتركيب بنية الشكل والنسق. معناه: أن يخرج الكاتب أو الشاعر أو الفنان عن النظام المألوف للقواعد النحوية والتركيبية والتشكيلية، إمّا بتقديم وتأخير، أو حذف، أو تكرار، أو كسر نسق التراكيب.”

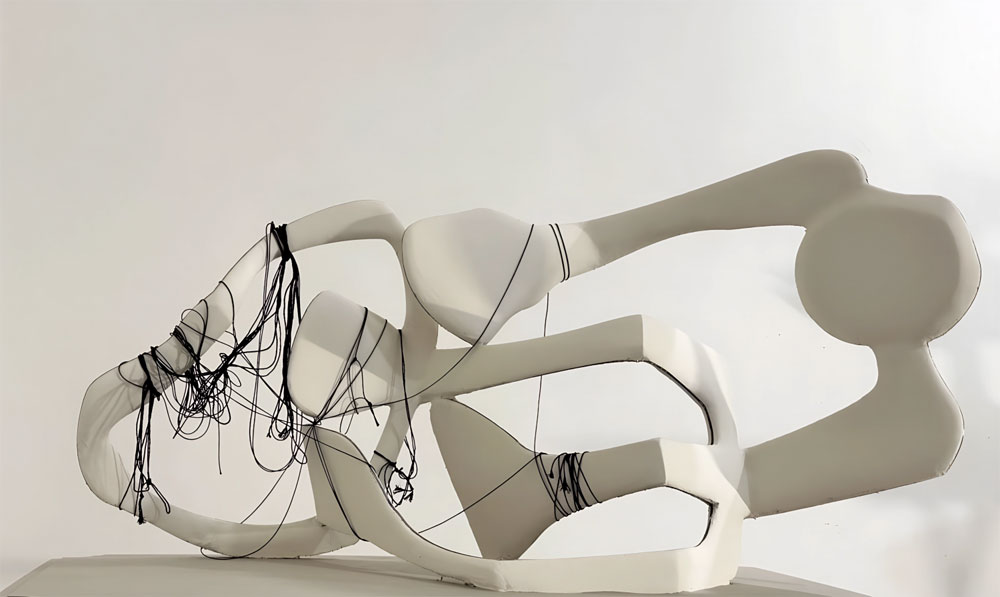

ويكمل “في عملي ‘العُقد’ بعض المُحاولات التي أسعى إليها خاصة في أساليب ما بعد الحداثة والمعاصرة كذلك، هو اكتشاف مفهوم المادة وكيف يمكن أن يتحول هذا المفهوم إلى نص بصري جمالي، إذن الفنان المُعاصر لا يتعامل مع المادة على أساس أنها جامدة أو ميتة أو كما استخدمها الفنان الذي اشتغل على أنساق الحداثة فكانت لديه المادة في بعض الأحيان بديلاً عن السطح وفعلاً مؤثراً للتكنيك. لكن الآن أحاول أن أكسوها بطابع دلالي وأبُثُ فيها شيئا من الحياة بتعبير مجازي تفكيراً وتعبيرا.”

في هذا العمل يقول “تولدت لدي دراسة للخيوط والحبال التي استخدمتها مُنذ سنين وأشبعتها بحثاً، أوصلته إلى بُعد دلالي يمكن أن يكون بديلاً عن الصور المُباشرة التي عَبَّرَ عنها فنانون كُثر عبرَ اشتراطات الجسد البشري. هذه الالتفاتة إلى مادة مُهملة وربما رثّة أو مادة لا تكتنز تعبيراً أو مُستعصية على الفهم المباشر البسيط لكشف أسرارها. فأخذتُ على عاتقي مسؤولية تحويلها إلى نص جدلي وفكري يَختزنُ الكثير من الدلالات وأنسَنَتها من خلال الولوج إلى الدراما الخفية التي تستتر خلف ‘العُقد’، هذا هو العنوان ‘حياتنا مجموعة عُقد’ تتألف من ويلات الحروب والاقتصاد والمعيشة والأخلاقيات التي بدأت تضمحل من واقعنا المعيش.”

ويؤكد أن دور المتلقي سيكون حراً في توليد المعنى، سواء كان المثير شكلاً جمالياً تجريدياً لافتا للنظر أو شكلاً يحمل توتراً داخلياً يثير الكثير من الأسئلة التي تُحفز المتلقي على فك شيفراته.

تسأله “العرب” عن وجه المقاربة التي يقترحها لتحويل الواقعية من محاكاة مباشرة إلى “واقعية نقدية” تتجاوز الشكل لتفكيك البنية العاطفية والفكرية للموضوع؟ يقول “عندما نُفكك رسالة الفنان فانجوخ الذي يستفزنا عند كل مُشاهدة للوحة متمثلاً بـ’زوج أحذية الفلاح’، ولوحة الفنان جواد سليم، ‘الشجرة القتيلة’، عندها فقط نُدرك أن الفن تجاوز حدود التقريرية والوصف إلى بُعدٍ فكري ونقدي ومسؤولية إنسانية أكثر من أن يكون حالة توثيقية كما التصوير الفوتوغرافي. وهناك مشاهد وأحداث تستحق أن يلتفت لها الفنان العربي ليفكك بنيتها الثابتة ويحولها إلى بنية جمالية نقدية مُتحركة خارج الزمكان. إن مزاولة الفن كحرفة أفقدت القيمة الأساسية للفن وهي أن يكون مُبتكراً ومُتجدداً، مُضيفاً إلى ذلك أن يُديم الوعي الإنساني من خلال تحريك الضمير الجمعي.

وعن مشروعه التجريدي، وكيف يعالج العلاقة بين الشكل والمعنى لتجسيد مفاهيم العنف المُشرعن وتشظي المعنى وفق مرجعيات فلسفية (دريدا، بودريار، ديلوز، رانسير)؟ يقول “في التجريد، الشكل لا يصف الواقع مباشرة، بل يخلق بنية بصرية مفتوحة. هذه البنية يمكن أن تُصبح حاملاً للمعنى عبر التوترات، التشظيات، التكرارات، الفراغات. إذن: الشكل = نظام بصرّي متشظٍ، والمعنى = أثر فلسفي يتولّد في ذهن المتلقي، لا في العمل وحده. وفي العنف المُشرعن: المفهوم: أي العنف حين يتحول إلى مؤسسة أو نظام قانوني/ سياسي يكتسب شرعية، فيصبح خفياً ومُندمجاً في البنى اليومية. وإن تم استخدام أشكال متكررة ومنضبطة (رمز القانون/النظام) لكن يظهر بينها تشقق، تصدع، أو انكسار (رمز العنف الكامن).”

وعن كيفية تعامله كفنان مع إشكالية الهوية المحلية والعالمية في الفن، في ظل عصر العولمة والتواصل اللحظي عبر الإنترنت؟ يقول “على الفنان أن يتجاوز الزمكانية كي لا يكون تأريخاً ولا يحدد لفئة معينة، وإنما تمكين الهوية المحلية من أن تُسافر إلى خارج حدودها التقليدية. وهذا ما فعله نجيب محفوظ وفعله بيكاسو وغيرهما، الفن لغة في أصلها الانفتاح على الآخر، لغة كونية يستسيغها كل البشر وإن بدت في أنساق وبنيات مختلفة ومتنوعة. لكن هذا الشيء لم يُزِل عنها الشعور الإنساني والأثر الجمالي والموقف الفكري. هذه المجسّات هي الأساس في ديمومة الفن في أزمنته التواصلية وارتحاله المكاني عبر القارات، وهذا مؤشر على محليته في عالميته والعكس صحيح. أما فيما يخص التواصل الرقمي فهو أزاح الحدود وبدت لنا الكرة الأرضية أكثر مسطحة دون حواجز نشاهد عبر شاشة صغيرة كل ما يدور في العالم، فهي وسيط زاد فعل التواصل بين البشر إن لم نقل ساهم في زحزحة مركزية المتحف ومركزية النخب.”

وعن أثر نشأته في البصرة وتكوينه الأكاديمي على أسلوبه الفني، وكيف انعكست دراسته للتقنيات التقليدية (كالحفر والطباعة) على تجاربه المعاصرة؟ يجيبنا “البصرة قبل ثلاثين سنة من الآن كانت بيئة خصبة للتنوع الثقافي والبيئي والأزمات كذلك حسب موقعها الجغرافي، فهذا الخليط يؤثر إيجابياً على السلوك الحضري للفرد ولطريقة تفكيره وتطوره المعرفي فيها تنوع كبير في الأيديولوجيات والأجناس الأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية ساهم إيجابياً في تكوين الشخصية الفنية لقيس عيسى، هذا على صعيد بنية الفكر، أما على صعيد التخصص وتحديداً الجانب التقني فكان هناك سؤال يتكررُ في ذهني: هل الفرشاة والألوان وحدها قادرة على التعبير عن الإنسان؟ وهل هذه الوسائط وحدها تمثل الفن بنتاج نُسميه العمل الفني؟ فكان الغرافيك بتقنياته ممهداً لبداية التفكير بمواد وتقنيات تنفتحُ من خلالها الإجابة عن الأسئلة السابقة وعن ماهية الفن تحديداً. فشرعتُ في استخدام مواد رثة ومهملة كأنها ممارسة لإعادة بث الحياة فيها من جديد، وهي رؤيتي للأشياء كأنها تحيا حياة أخرى بعد أن تتلف أو بعد أن تهشم أو بعد أن تلقى في سلة المهملات بعد أن كانت ذات قيمة وظيفية مهمة للإنسان. فأقوم بإعادة نمذجتها بنصوص بصرية غالباً ما تكون تهكمية لكن لم تفقد مؤثرها الفكري والجمالي والعاطفي أيضاً.”

جدل الفن والوعي

تسأل “العرب” عيسى عن رؤيته في دور الفنان العراقي في كشف زيف الخطابات السائدة ومواجهة الانهيار القيمي، على غرار قراءة لوحة “المهرج ستانتشيك” بوصفها استعارة للمثقف المعزول الواعي بالخراب؟ فيجيبنا “قراءة فلسفية للوحة ‘المهرج ستانتشيك’ (Stańczyk) للفنان البولندي جان ماتيجكو (Jan Matejko)، التي رسمها عام 1862، أتناول بنيتها الرمزية والدرامية، ثم أُسقط معانيها على راهننا السياسي والإنساني، ضمن سياق تأويلي محاولة لبث روح جديدة في الدراسات النقدية وفلسفة الجمال. وإن لوحة ستانتشيك ليست صورة لمهرّج بقدر ما هي مرآة مُفجعة للوعي وسط الغفلة الجماعية. المُهرّج يجلس مُنفرداً في ركنٍ مُعتم، بينما يحتفل النبلاء في القاعة الخلفية، غافلين عمّا وصل إليه الوطن. هذا الانقسام بين الداخل والخارج، بين الوعي بالألم والغفلة عنه، يُمثّل الشرخ الذي يعيشه الإنسان الحديث في مواجهة الانهيار القيمي والمؤسساتي.”

ويشرح “إنها لوحة عن التاريخ حين ينهار في صمت. فستانتشيك لا يضحك، ولا يُسلّي، بل يتحمّل عبء المعرفة وحده. إنه المثقف المعزول، الذي يرى ما لا يراه الآخرون، ويدرك ما لا يريد أحد أن يدركه. وهنا يمكن أن نُسقط المعنى على الحاضر: كم من الدول والمجتمعات اليوم ترقص على أنقاض نفسها؟ وكم من المفكرين والمبدعين يشعرون أنهم يشبهون ستانتشيك، يعاينون الانهيار من الداخل، بينما يُطلب منهم أن يصفّقوا ويصمتوا؟”

ويضيف “إذا تأملنا جيداً، فستانتشيك ليس بعيداً عن أي فنان اليوم يسعى لكشف الزيف وتفكيك الخطابات الكبرى. فالمهرّج لم يكن مجرد ضحية، بل كان ناقداً مُبطّناً، وهو في هذا يذكّرنا بدور الفن المعاصر: أن يكون قوة انكشاف لا تمويه، وصوتاً داخلياً لا دعاية خارجية. لوحة جان ماتيجكو تقترح: أن الوعي لا يكفي، بل يجب أن يُرى. وأن الفن لا يجب أن يُحتفل به فقط، بل يُحتفل به عندما يُدين، عندما يكون ذا وجه شاحب لا قناع مهرّج.”

ويتابع قيس عيسى “ستانتشيك ليس مجرد عمل فني كلاسيكي، بل هو دعوة لليقظة. دعوة لأن نُعيد التفكير في دور الفن، في زمن ترقص فيه الأنظمة فوق رماد القيم، ويُطلب من الفنان أن يكون جزءاً من السيرك. لكن الفنان الحقيقي، كما في هذه اللوحة، هو من ينسحب من الوليمة ليقرأ الرسالة… حتى وإن جلس وحيدا.”ً