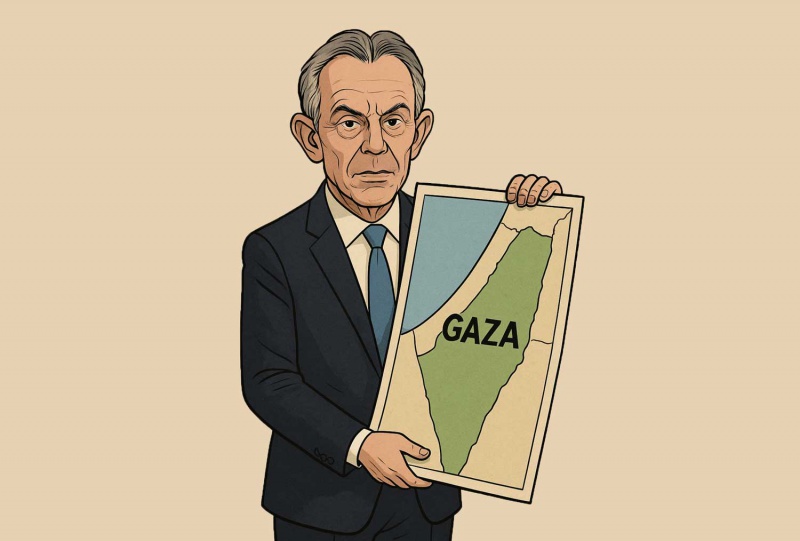

تجربة توني بلير الفاشلة في العراق تلقى بظلال من الشك على غزة

واشنطن - مع الإعلان عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، برز اسم رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير كعضو محتمل في “مجلس السلام” الذي سيشرف على إدارة غزة، مما أعاد إلى الأذهان سجل بلير في العراق، حيث أظهرت السنوات اللاحقة أن تدخلاته، رغم الطموحات السياسية والدبلوماسية، أدت إلى فوضى واستمرار العنف بدلا من تحقيق الاستقرار.

وشارك بلير بشكل بارز في غزو العراق عام 2003، ودعم الإدارة الأميركية في فرض حكم جديد بعد الإطاحة بصدام حسين، دون وضع آليات واضحة للاستقرار السياسي أو مشاركة محلية حقيقية، ما أدى إلى صعود الجماعات المسلحة وتدهور البنية التحتية وانتشار الفوضى.

وأما في غزة، فالوضع مختلف من حيث الحجم الجغرافي وعدد السكان والديناميكيات الإقليمية، لكنه معقد بطبيعة النزاع بين إسرائيل وحماس والتدخلات الدولية المتعددة، وأي فشل في توفير الأمن أو مشاركة فلسطينية فاعلة قد يؤدي إلى نتائج مماثلة لما حدث في العراق، بما في ذلك استمرار العنف والفوضى.

وتعيّن خطة ترامب بلير على رأس “مجلس السلام” الذي سيشرف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة غزة تحت إشراف دولي، وهو هيكل يحاكي نموذج السلطة المركزية مع إشراف خارجي، وقد يكون هذا سببًا محتملاً لإخفاقه كما حدث في العراق، حيث غاب تمثيل السكان المحليين عن صنع القرار.

تجربة بلير في العراق تشير إلى أن الحلول المفروضة من الخارج دون إشراك السكان المحليين معرضة للفشل والفوضى

ويمثل غياب المشاركة الفلسطينية الفاعلة تحديا رئيسيا أيضا، إذ تهمل الخطة حماس وبدرجة أقل السلطة الفلسطينية، ما يعيد سيناريوهات عراقية من حيث عدم إشراك الفاعلين المحليين في اتخاذ القرار.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء قوة دولية لتثبيت الأمن قد يواجه مقاومة ميدانية، خصوصا مع استمرار الصراع المسلح وحالة عدم الثقة بين الأطراف، بينما يعتمد نجاح بلير على التعاون الإقليمي من مصر وقطر وتركيا والدول العربية، وهو عنصر حاسم لم يكن متوفرا بالكامل في العراق.

الوضع الإنساني في غزة شديد التعقيد أيضا، وإدارة أزمة الإمدادات وإعادة الإعمار سيكون اختبارا حقيقيا لقدرات الإدارة الخارجية وقدرتها على تقديم حلول فعالة دون تفاقم الأزمة الإنسانية.

ورغم هذه التحديات، هناك بعض عوامل القوة التي قد تساعد على نجاح بلير مقارنة بالعراق، فحجم القطاع أصغر نسبيا ما يسهل إدارة الموارد والمراقبة الميدانية، كما يوفر إشراف الولايات المتحدة ودور بلير غطاءً سياسيًا ودبلوماسياً قوياً، بخلاف العراق الذي شهد ضعفًا في تنسيق المجتمع الدولي بعد الغزو، إلى جانب خبرة بلير الطويلة في المفاوضات الدولية والتي قد تساعد في تذليل بعض العقبات، خصوصًا إذا تم دمجها مع الوسطاء الإقليميين مثل مصر وقطر.

ومع ذلك، يبقى نجاحه في غزة مرتبطًا بالتوازن بين السلطة التكنوقراطية والإشراف الفلسطيني المحلي، والتزام إسرائيل بتسهيل عمل السلطة الدولية دون استغلال الثغرات لمواصلة السيطرة، وتعاون حماس والوسطاء الإقليميين لتحقيق استقرار سياسي وأمني، وإدارة الأبعاد الإنسانية بشكل فعال لتجنب أزمة جديدة تشعل العنف.

و جاء في تقرير لمعهد واشنطن العربي دي سي أن تجربة بلير في العراق تشير إلى أن الحلول المفروضة من الخارج دون إشراك السكان المحليين معرضة للفشل والفوضى، وفي غزة يمكن لخبرته أن تسهم في تسهيل التفاوض والتنظيم الدولي، لكن نجاحه الحقيقي سيعتمد على مدى استيعاب الدروس من العراق، بما في ذلك إشراك الفلسطينيين واحترام حقوقهم وتقديم حلول مستدامة للأمن والحوكمة، وإلا فإن سيناريو الفشل قد يعيد نفسه، مع تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرار العنف السياسي والعسكري.

وهناك تجربة أخرى يمكن مقارنتها بالدور المحتمل لبلير في غزة وهي دوره في تيمور الشرقية بعد الانفصال عن إندونيسيا، حيث ساعد على إنشاء سلطة انتقالية دولية تدير شؤون الدولة الوليدة.

وغالبا ما ينظر إلى هذه التجربة على أنها ناجحة نسبيًا، إذ ساهمت في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتوفير إطار للحكم المدني بعد سنوات من العنف والاضطرابات.

ومع ذلك، فإن السياق كان مختلفًا بشكل جوهري عن غزة؛ فالسكان المحليون كانوا موحدين نسبيًا في مطالبهم الوطنية وملتزمين بتحقيق الاستقلال، ما وفر أرضية صلبة للسلطة الانتقالية لتطبيق سياساتها. كما أن الدعم الدولي كان متماسكًا وواضحًا، مع مشاركة فعالة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول إقليمية، ولم يكن هناك احتلال مستمر أو وجود جماعات مسلحة قوية تتحكم بمفاصل السلطة، وهو ما يختلف كليًا عن الواقع في غزة حيث تتداخل المصالح الإقليمية والقوى العسكرية المختلفة.

غياب المشاركة الفلسطينية الفاعلة يمثل تحديا رئيسيا ، إذ تهمل الخطة حماس وبدرجة أقل السلطة الفلسطينية، ما يعيد سيناريوهات عراقية من حيث عدم إشراك الفاعلين المحليين في اتخاذ القرار

ويُظهر هذا أن نجاح النماذج الانتقالية يعتمد بشكل أساسي على توافق البيئة المحلية مع الدعم الدولي، وهو عنصر غير مضمون في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث الانقسامات الداخلية والمخاوف الأمنية والمصالح المتشابكة تجعل من الصعب تكرار تجربة تيمور الشرقية.

كما يمكن النظر إلى تجربة بلير في كوسوفو، حيث شارك في إدارة “السلطة الانتقالية الدولية” بعد الحرب البوسنية.

وفي هذه الحالة، تمكنت السلطة من إعادة بناء بعض المؤسسات المدنية الأساسية وفرض هيكل إداري أولي، لكنها لم تتمكن من معالجة جميع الخلافات الداخلية أو تحقيق استقرار سياسي طويل الأمد.

وأدى اعتماده على خبراء أجانب وتقليل دور السكان المحليين في اتخاذ القرارات إلى توترات سياسية لاحقة واستياء شعبي، حيث شعر الكثير من المواطنين بأنهم مجرد متفرجين في إدارة شؤونهم، مما أعاق تطوير شرعية محلية حقيقية للسلطة.

ويشير هذا بوضوح إلى أن الإدارة التكنوقراطية، مهما كانت منظمة وممولة بشكل جيد، ليست ضمانة للسلام المستدام، خصوصًا في بيئات مشحونة بالانقسامات والصراعات العرقية والسياسية، كما هو الحال في غزة، حيث التحديات تشمل الاحتلال، الانقسامات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية، والضغط الدولي والإقليمي المتزامن.

وبالتالي، فإن هذه التجربة تعطي مؤشرا مهما على المخاطر التي قد تواجه أي خطة انتقالية يُشرف عليها بلير في القطاع، وتسلط الضوء على أهمية دمج مشاركة السكان المحليين كشرط أساسي لتحقيق نجاح حقيقي ومستدام.