"المناظرة والحجاج".. كتاب يرسم مسيرة العقل العربي في بحثه الدؤوب عن الحقيقة

من المفارقات الجلية في الواقع العربي المعاصر غياب الجدل والحجاج، وهيمنة الوثوقية والصوت الواحد، بينما كانت حياة العرب منذ القدم تقوم على الجدل والحجاج، وكان هذا الفن محركا أساسيا للمجتمعات العربية. في هذا الصدد يستعيد كتاب "المناظرة والحجاج" لمصطفى سليم تاريخ الحجاج وتطوره في مختلف الفترات الزمنية للحضارة العربية.

لا تتشكل الحضارات إلا في خضم السجال، ولا ينضج الفكر إلا على نار الجدل. ومن هذا المنطلق، يكتسب كتاب الدكتور مصطفى سليم، “المناظرة والحجاج”، أهميته القصوى. فهو ليس مجرد عمل يؤرخ لفن أدبي، بل هو تشريح دقيق وبحث أثري في طبقات العقل العربي، يكشف كيف تشكلت بنيته وتطورت آلياته عبر واحد من أكثر الفنون حيوية وتأثيرا: فن المناظرة.

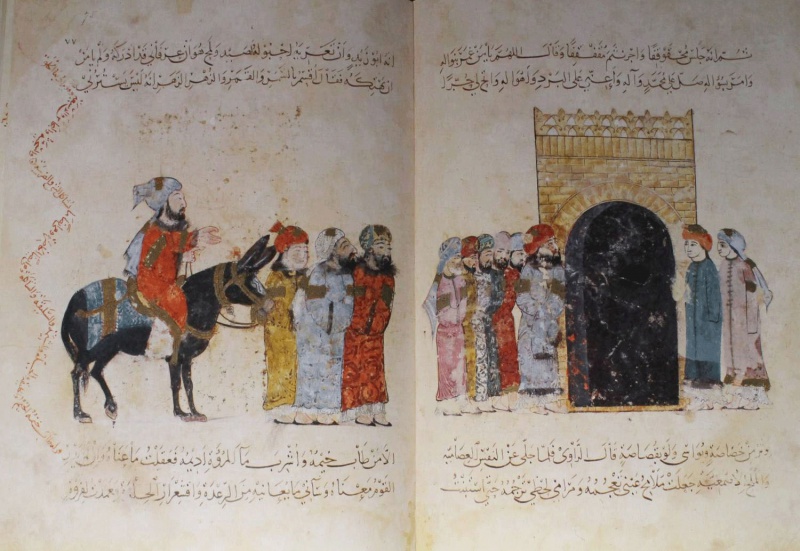

في هذا الكتاب، يأخذنا المؤلف في رحلة بانورامية تبدأ من إرهاصات الجدل في أسواق العرب الجاهلية، مرورا بتحولاته النوعية مع بزوغ فجر الإسلام، ووصولا إلى ذروة نضجه وصناعته في العصر العباسي، حيث أصبحت المناظرة سمة العصر ومحرك الفكر وميدان السياسة.

الحجاج وتطوراته

إن قيمة هذا العمل لا تكمن في جمعه الشامل للمناظرات عبر العصور فحسب، بل في منهجه التحليلي الذي يغوص في “بنية الخطاب الحجاجي” نفسه. الدكتور سليم لا يقدم لنا متحفا للنصوص، بل مختبرا لتحليلها، كاشفا عن أدواتها، وإستراتيجياتها، وسياقاتها. ومن خلال تتبع هذه المسيرة، يقدم الكتاب إجابة عميقة عن سؤال جوهري: كيف جادل العرب؟ وكيف تطورت أدواتهم في الإقناع والبرهان والدفاع عن الأفكار والمعتقدات؟

يبدأ الكتاب رحلته من نقطة التأسيس، مؤكدا أن فن المناظرة ليس طارئا على الثقافة العربية، بل هو أصيل فيها، وإن اتخذ أشكالا ومسمّيات مختلفة. في العصر الجاهلي، لم تكن المناظرة جدلا فلسفيا مجردا، بل كانت ممارسة اجتماعية حية، تتجسد في ظاهرتي “المفاخرة” و”المنافرة”. كانت أسواق العرب الشهيرة، كسوق عكاظ، بمثابة برلمانات ثقافية ومحاكم أدبية، حيث تحتكم القبائل إلى فصاحة شعرائها وقوة حجتهم لإثبات شرفها وعلوّ كعبها.

يستعرض المؤلف هذه المرحلة بنماذج حية، مثل مناظرة عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة، التي لم تكن مجرد تباه شخصي، بل كانت صراعا على زعامة العشيرة ومكانتها. هنا، كانت الأدوات هي الشعر، والمرجعيات هي قيم الشرف والكرم والفروسية. كان الشاعر لسان قبيلته، ومحاميها، ومؤرخها، وكانت القصيدة هي وثيقة الإثبات أو وثيقة الإدانة. في هذا السياق، لم تكن المناظرة ترفا فكريا، بل ضرورة وجودية للدفاع عن هوية القبيلة وكيانها.

ويشير الكتاب إلى أشكال أخرى من المناظرات الجاهلية، مثل “الموازنة” بين الشعراء، والتي كانت بمثابة نقد أدبي مبكر، و”المراجزة” في ساحات القتال، التي كانت مبارزة كلامية تسبق المبارزة بالسيف. ومن خلال هذا العرض، يثبت المؤلف أن بنية الحجاج، وإن كانت بسيطة ومباشرة، كانت حاضرة بقوة في العقل الجاهلي، معتمدة على الذاكرة الشعرية، والفطرة اللغوية، والقيم الاجتماعية كمرتكزات أساسية لها. لقد كانت هذه المرحلة بمثابة “الإرهاصات” التي مهدت الطريق لتحولات أعمق ستأتي مع الإسلام.

مع بزوغ فجر الإسلام، شهد فن المناظرة تحولا جذريا. انتقل الجدل من ميدان الفخر القبلي إلى ميدان الدفاع عن العقيدة. يقدم الكتاب رؤية ثاقبة لهذه النقلة، معتبرا أن القرآن الكريم نفسه هو النموذج الأسمى والأرقى للخطاب الحجاجي. لم يأت القرآن ككتاب أوامر ونواهٍ فحسب، بل جاء كحوار مفتوح مع العقل البشري، يقدم البراهين، ويفند الشبهات، ويستخدم الأمثال والمنطق.

يستشهد المؤلف بالقصص القرآني، مثل حوار سيدنا إبراهيم مع النمرود، وحوارات سيدنا موسى مع فرعون، كأمثلة على بناء حجاجي متكامل يهدف إلى الإقناع العقلي وليس فقط الفرض الإيماني. وتحولت ساحات المناظرة؛ فلم تعد أسواق العرب هي الميدان الأوحد، بل أصبحت مجالس النبي مع وفود القبائل ومع خصومه من مشركي قريش وأهل الكتاب، هي ساحات الجدل الجديدة.

كانت المناظرات تدور حول إثبات النبوة، ووحدانية الله، وحقيقة البعث. ومع وفاة النبي، دخلت المناظرة طورا جديدا وحاسما: الطور السياسي. كانت حادثة “السقيفة” أول وأخطر مناظرة سياسية في تاريخ الإسلام، حيث تحاجج المهاجرون والأنصار حول أحقية الخلافة، وكانت الحجج تدور حول القرب من النبي، والسبق في الإسلام، والقدرة على حماية الدولة. ثم أتت حروب الردة، التي لم تكن حروبا عسكرية فقط، بل كانت مصحوبة بمناظرات حادة حول مفاهيم الإيمان والدولة والزكاة.

في هذا العصر، عصر صدر الإسلام والخلافة الراشدة، تبلورت أسس الحجاج الجديد: الاستشهاد بالقرآن والسنة، والقياس على الأحداث، وتقديم المصلحة العامة. لقد أعاد الإسلام صياغة العقل الجدلي العربي، ونقله من إطار القبيلة الضيق إلى أفق الأمة الواسع، ومن الفخر بالأنساب إلى الدفاع عن المبادئ.

يصف الكتاب العصر الأموي بأنه "المختبر" الذي تبلورت فيه الاتجاهات السياسية والفكرية التي نشأت بعد الفتنة الكبرى، وتحولت إلى “فرق” لها أصولها العقدية وأدواتها الحجاجية. فلم يعد الجدل مجرد خلاف عابر، بل أصبح تأسيسا لهويات مذهبية متمايزة.

أصبحت المناظرة السلاح الأبرز للفرق السياسية والدينية. الخوارج، على سبيل المثال، طوروا خطابا حجاجيا متشددا لتبرير خروجهم على الإمام علي، معتمدين على تفسير حرفي للقرآن. وفي المقابل، احتاج الشيعة إلى بناء منظومة حجاجية لإثبات أحقية آل البيت بالخلافة. ومع ظهور فرق كلامية أخرى كالمرجئة والقدرية والمعتزلة في أواخره، اتسعت ساحة الجدل لتشمل قضايا دقيقة مثل الإيمان والكفر، والقضاء والقدر، وصفات الله.

لم تقتصر المناظرة على الجانب العقدي، بل اتخذت شكلا أدبيا رفيعا في "فن النقائض". يحلل الكتاب هذا الفن بعمق، مؤكدا أنه ليس مجرد سباب متبادل، بل هو مناظرة شعرية مكتملة الأركان. كانت النقائض بين جرير والفرزدق والأخطل بمثابة مباريات فكرية ولغوية علنية، حيث ينقض كل شاعر حجة الآخر بنفس الوزن والقافية، محتكما إلى قيم الفخر والبلاغة. كانت هذه النقائض تدريبا جماهيريا على فنون الجدل، وتأكيدا على أن الشعر لا يزال ديوان العرب وأهم أدوات حجاجهم.

إلى جانب النقائض، ظهر لون آخر من الشعر الحجاجي، يمثله "الكميت بن زيد الأسدي". لم تكن الهاشميات مناظرة مع خصم مباشر، بل كانت بناء حجاجيا متكاملا ومتسلسلا للدفاع عن قضية سياسية (حق العلويين)، ما يمثل نضجا في استخدام الشعر كأداة أيديولوجية. في العصر الأموي، إذن، تخصصت المناظرة وتعمقت، وأصبح لكل قضية رجالها، ولكل فرقة حججها، ولكل شاعر ميدانه، ما مهد الطريق للانفجار المعرفي الكبير في العصر العباسي.

ذروة الحجاج

يصل الكتاب إلى محطته الأهم، العصر العباسي الأول (132 – 232 هـ)، الذي يصفه بأنه عصر “النضج الفكري والعقلي واللغوي”، والذي بلغت فيه المناظرة ذروتها لتتحول من مجرد فن إلى “صناعة” لها قواعدها وأعلامها ومؤسساتها.

لم تعد المناظرات حبيسة مجالس خاصة، بل أصبحت ظاهرة عامة في قصور الخلفاء، ومساجد العلماء، وأسواق الوراقين. وقد تجلت هذه الصناعة في كافة مناحي الحياة الفكرية. واستمرت السجالات حول الخلافة والإمامة، واتخذت أبعادا أكثر حدة، كما في المناظرات المكتوبة بين أنصار الأمين وأنصار المأمون، أو المناظرة الشهيرة بين المنصور ومحمد النفس الزكية، حيث استخدم كل طرف كافة أسلحة الحجاج، من الاستشهاد بالقرآن إلى التفاخر بالنسب، لإثبات أحقيته.

ومع ازدهار حركة الترجمة والانفتاح على الفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطي، تطورت أدوات الجدل بشكل غير مسبوق. برز المعتزلة كأبطال للمناظرة العقلية، مدافعين عن أصولهم الخمسة بالحجة والبرهان. ووصلت هذه السجالات إلى ذروتها في قضية "خلق القرآن" أو "المحنة"، التي لم تكن مجرد مناظرة فكرية، بل صراع فرضته الدولة بقوة السلطان، ووقفت فيه شخصيات كالإمام أحمد بن حنبل صامدة.

◙ أهمية الكتاب أنه يعيد الاعتبار لثقافة الحوار والجدل، في زمن تعلو فيه أصوات الإقصاء ويسود فيه الخطاب الأحادي

ولم تكن علوم اللغة والنحو بمنأى عن هذا المناخ. فقد شهد العصر العباسي أشهر مناظرة لغوية في تاريخ الثقافة العربية بين قطبي النحو، سيبويه (شيخ مدرسة البصرة) والكسائي (شيخ مدرسة الكوفة)، فيما عُرف بـ “المسألة الزنبورية”. كانت هذه المناظرة دليلا على أن منهج الجدل والحجاج قد تغلغل في بنية كل العلوم.

ومع تزاوج الأعراق وتمازج الثقافات في الدولة العباسية، نشأت حركة “الشعوبية”، التي كانت بمثابة مناظرة كبرى بين من يدافع عن فضل العرب، ومن يفاخر بأصوله غير العربية (خاصة الفرس). وقد أنتجت هذه المناظرة الاجتماعية أدبا غزيرا، وكان للجاحظ وغيره دور بارز في هذا السجال.

لقد كانت المناظرة في العصر العباسي هي الهواء الذي يتنفسه العقل، والبوصلة التي توجه الفكر، والمسرح الذي تتصارع فيه كل القوى السياسية والدينية والاجتماعية.

ختاما، يضعنا كتاب "المناظرة والحجاج" أمام إرث فكري هائل. لقد أثبت الدكتور مصطفى سليم أن المناظرة لم تكن مجرد فن خطابي هامشي، بل كانت المحرك الذي دفع العقل العربي نحو النضج، والآلية التي بلورت هويته الثقافية. من خلال تتبع تطور أدوات الحجاج - من الشعر الجاهلي، إلى البرهان القرآني، ثم المنطق الأرسطي - يرسم لنا الكتاب مسيرة العقل العربي في بحثه الدؤوب عن الحقيقة، أو في دفاعه الشرس عن القناعة.

وتكمن أهمية هذا الكتاب اليوم في أنه يعيد الاعتبار لثقافة الحوار والجدل، في زمن تعلو فيه أصوات الإقصاء ويسود فيه الخطاب الأحادي. إنه يذكرنا بأن الحضارة الإسلامية في أوج ازدهارها كانت حضارة تحتفي بالرأي والرأي الآخر، وتجعل من المناظرة سبيلا للمعرفة والتقدم.

إن قراءة "المناظرة والحجاج" ليست مجرد متعة فكرية، بل هي ضرورة منهجية لفهم ماضينا، وتشخيص حاضرنا، واستشراف مستقبل يقوم على العقل والحوار.