"الأفول الطويل".. رواية تحرك أحداثها ورموزها الذكريات

لكل رواية رسالة ويبقى رهان الكاتب كيف يمكنه أن يوصل رسالته تلك بأسلوب فني مشوق ومثير للقارئ، يحفزه على السؤال والخيال والانخراط في الأحداث. الروائي الكويتي وليد الرجيب اختار في رسالته، أو روايته، "الأفول الطويل" أسلوبا ناجعا كان عبارة عن فعل التذكر والذكريات التي تنقذ البشر من الضياع.

قراءة رواية "الأفول الطويل"، للروائي وليد الرجيب – الصادرة حديثاً عن دار الفارابي في بيروت – يجب أن تبدأ من العنوان ولا تنتهي عنده، حيث إن دلالة هذا العنوان نجحت في تشكيل الوعي الذي يتعين على القارئ أن يتعايش معه من خلال صفحات الرواية، ومن ثم استلهام الرؤى التي يريد المؤلف إرسالها إلى المتلقي بأشكال مباشرة تارة ورمزية تارة أخرى.

ومن ثم فإن دلالة العنوان ستحيلنا – بطبيعة الحال – إلى أن هناك حالة سيطول أثرها وزمنها. سواء كانت هذه الحالة غيابا أو اغترابا أو بُعدا أو سفرا أو غيبوبة… إلخ. وما يعزز هذا التأويل المبدئي للرواية الإهداء المختصر الذي بعث به المؤلف إلى “الذاكرة الخائنة”، حيث إن ثمة ذاكرة رغم أنها قد نسيت الكثير من الأحداث، إلا أنها لا تزال متوهجة ببعض هذا الأفول أو الغياب.

عالم من الذكريات

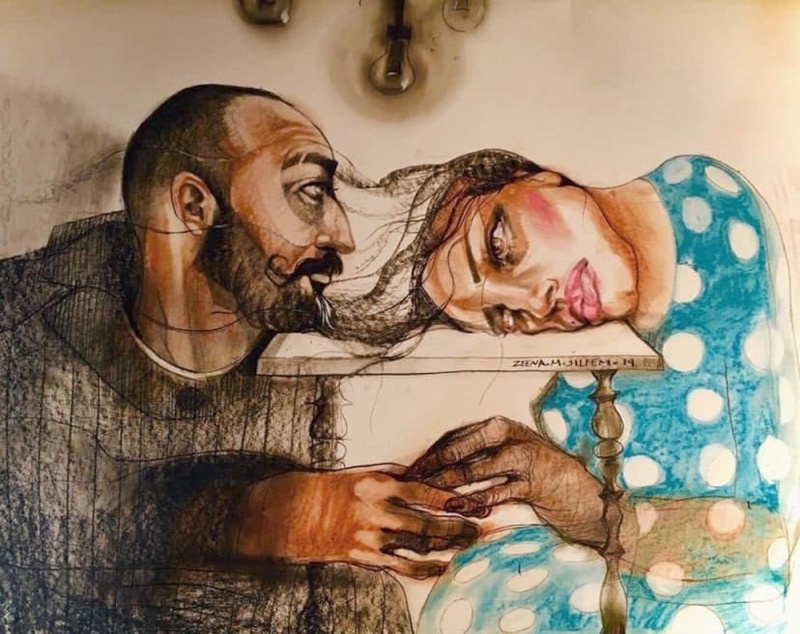

الحبكة الروائية التي اعتمد عليها الرجيب في عمله الروائي ترتكز في الأساس على استدعاء الذاكرة، من خلال “عبدالله” الذي تعرّض لحادث مروري تسبب في إصابته بغيبوبة طويلة، وخلال هذه الغيبوبة، كانت زوجته المخلصة “سارة”، تتحرّك في أكثر من اتجاه في سبيل استعادة زوجها لوعيه “تعرف ‘سارة‘ تفاصيل ‘عبدالله‘، ملابسه ولون جلده، تراه للمرة الأولى بالعدسة المكبرة وشعرت معه بأمان وألفة، فسنوات العلاقة قبل الزواج، كانت تمهيداً أكثر من كاف.”

تسرد “سارة” الذكريات التي كان يبوح بها عبدالله أمامها، أو تلك الذكريات التي اشتركا فيها مثل الظروف التي جمعتهما، وقرّبت قلبيها قبل الزواج، وسفرهما إلى القاهرة بمصر لنيل الشهادات العليا، ويبدو أن سرد تلك الأحداث أمام “عبدالله” الفاقد للوعي على سرير المرض في المستشفى، حرّك ذهنه، وجعله متعايشاً مع الواقع، ما أسهم في شفائه لاحقاً واستعادته لوعيه.

وفي سبيل ذلك لجأ المؤلف إلى اتجاهات أدبية عدة، بدت في مجملها ذات إسهامات موفّقة في تأكيد الحبكة الروائية، حيث استخدم مفهوم “الراوي العليم”، في سرد الأحداث، وهو الراوي الذي يعرف كل كبيرة وصغيرة في سير الأحداث، كما أن المؤلف لجأ في السياق نفسه إلى السرد من خلال “عبدالله” نفسه عن طريق ضمير المتكلم، لنجد أن الأحداث أخذت مسارين في سرد الأحداث هما “الراوي العليم”، وضمير المتكلم لـ”عبدالله” السارد المشارك. وهذان المساران – في حقيقتهما – يعدان تجديداً في نسيج العمل الروائي، وليس من السهل استخدامهما متزامنين، لأنهما قد يشتتان الفكرة في ذهن المتلقي، ولكنهما في هذه الرواية التي نحن بصددها، ساهما في إبراز جوانب حيوية من القصة، وتأكيد ما تتضمنه من معان ورؤى وأحداث.

كما أن الرواية مزجت بين أزمنة عدة في زمن واحد مشترك، ربما توقفت أحداثه عن الجديد أو التجديد “الحاضر والمستقبل”، بدخول “عبدالله” في غيبوبته الاضطرارية، كي ترحل إلى الماضي بكل تفاصيله، وهذا الزمن المشترك بين “عبدالله” و”سارة”، لم يتحرّك إلى الأمام، بل إنه رجع إلى الخلف سنوات عدة، ليسرد قصصاً وحكايات ومواقف، من دون ترتيب في الحدوث، في معظمها جاءت في زمن الطفولة والصبا والشباب، وذلك السرد في الغالب أتى عفوياً حسب ما يخطر على الذاكرة، بداية من سدرة الجدة، واكتئاب ما بعد الصدمة التي أصابت “عبدالله” حزنا على بلده الذي تعرض لغزو غاشم، ورغم فرحة الجميع بالتحرير إلا أن ما امتلأت به ذاكرة “عبدالله” من أحداث مؤلمة وقت الغزو، سيطرت على مشاعره وطغت على فرحته بتحرير بلده.

كما أن الرواية تعود بـ”عبدالله”، إلى متابعته وتحديقه المستمر في الطائرات النادرة التي تحطّ في مطار الكويت الوحيد في “النزهة”، وحادث تحطم طائرة فيه، ونسيان أهله له وهو لا يزال طفلاً في المطار، ومحاولاته العفوية، رغم بساطة الحياة في الاتصال بجدته التي كانت تمتلك تليفوناً أرضياً من قبل العاملين في المطار كي يعود إليه أهله، إضافة إلى ذكريات تتعلق باصطياد الجراد في حولي، والحوت النافق على شاطئ الخليج.

رواية "الأفول الطويل" صور ومشاهد متلاحقة، تناوش المشاعر الإنسانية في أنساق إنسانية كاشفة مرارة الواقع وتحدياته

تضمنت تلك الذكريات مواقف إنسانية عدة، منها ما تعرّض له الشرطي “حمد” من غبن وظلم، حينما قبض على رجل ظالم كان يضرب حمّالاً بسيطاً، ولأن هذا الظالم كان من الأثرياء والأعيان طلبوا منه الاعتذار له فرفض وترك الخدمة، بل أصبح سلبياً يشاهد الجرائم أمام عينيه فلا يحرك ساكناً، وقد مات في منزله من دون أن يشعر به أحد. كذلك موقف إنساني آخر حينما يكتشف “عبدالله” (بطل الرواية)، من أمه أنه غير أصيل، ليطرح أسئلة تتعلق بكينونة الإنسان، ومسألة الأصيل أو غير أصيل، التي لا تتناسب مع طبيعة الإنسان الذي يجب أن يُحاكم على أفعاله وليس على وضع عائلته الاجتماعي.

ثم يبرز المؤلف في روايته ما يمثله الحب من قوة في العلاج والاستشفاء، من خلال “سارة” التي كانت شبه مقيمة في غرفة “عبدالله” بالمستشفى، وبلهفتها وروعة الحب في قلبها تجاه زوجها تمكنت من أن تُعيد الحياة إلى رفيق دربها، وتحوّل حالته الميؤوس من شفائها “كسر في الجمجمة ونزيف حاد،” إلى شفاء وعودة إلى الوعي.

والذكريات التي كان المؤلف يسردها تارة على لسان “عبدالله” وتارة باستخدام الراوي العليم، احتوت على وصف يجعل القارئ يتعايش معها مثل البائع في سوق الخضار “الكفيف” الذي كان يتحسس أيادي النساء اللائي كن يشترين منه، فعن طريق ذلك كان يتعرف على المرأة، سواء كانت جميلة أو غير جميلة، كما كانت له القدرة على تحديد عمرها.

وتستمر الرواية من خلال تنقلات مدروسة من ذكريات إلى أخرى، وصولاً إلى استعادة “عبدالله” لوعيه، واصطحاب “سارة” له إلى المنزل لاستكمال علاجه، رغم أن هذه الغيبوبة أفقدته القدرة على النطق، كما أفقدته بعض ذاكرته، غير أن زوجته “سارة” بقيت تزرع في ذهنه الذكريات.

تحقيق الحلم

رسالة الرواية أنه يجب أن نتسلح بالصبر والحب والتسامح وننبذ الكراهية ونتمسك بصفاتنا الإنسانية لنحقق أحلامنا

استخدم الرجيب في سرد روايته، أسلوباً أدبياً روائياً يغلب عليه الطابع الواقعي، من خلال وقائع نراها حقيقية تحدث بالفعل، غير أن هناك ثمة قراءة أخرى رمزية، يمكنها أن تتوازى مع واقعية الأحداث، والتي تتمثل في جعل “عبدالله” رمزاً للأمل الذي نسعى لتحقيقه، و”سارة” هي “نحن”، الذين نسعى إلى تحقيق هذا الأمل، وإننا في سبيل ذلك يجب أن يكون سعينا مبنياً على الإصرار واليقين في الوصول إلى الحلم، مهما بدا لنا صعباً مستحيلاً، فلا يأس ولا قنوط، ولا تراجع أمام شدة الألم واتساع دائرته، وإن أدواتنا التي يجب أن نتسلح بها إزاء تحقيق الحلم هي الصبر والحب والتسامح، ونبذ الكراهية، والتمسك – كل التمسك – بصفاتنا الإنسانية التي تجعل من أنفسنا شفافة حالمة متيقّنة في الوصول إلى الهدف رغم المشقة والصعاب.

وترصد الرواية في كلماتها الأخيرة فرحة “سارة” بعد أن تحقّق حلمها، بينما زوجها يستعيد وعيه ويعود إلى منزلهما “دخلت عليه متهللة، وعلت وجنتيها حمرة خفيفة، من فرط فرحتها وانفعالها، وقفت أمام قدمي ‘عبدالله‘ الممدودتين مبتسمة ابتسامة عذبة، فشعر أنها باتت أصغر سناً وأجمل، فابتسم هو الآخر فقالت له: مشينا؟”

استخدم الرجيب في روايته مفردات وعبارات وجُملا بسيطة، ذات إيقاعات عاطفية وإنسانية، تنتصر للحياة في مضامينها القريبة من الحب والتسامح، فيما جاءت بعض المفردات باللهجة المحلية الكويتية، لتقريب المعنى إلى ذهن المتلقي وإضفاء الواقعية، وكان المؤلف موفّقاً في هذا الاتجاه، من خلال استلهام الفكرة ووضعها في قوالب روائية قادرة على إقناع المتلقي.

ولأن الرواية تظهر في شكلها العام واقعية، فإن الأحداث وتواترها، تجعل القارئ يعيش أكثر من حياة، بأماكنها وأزمنتها، وهذا الأمر أسهم في تواصل الحبكة الروائية مع ملامح مختلفة ومتقلبة تارة ومتوازية ومتفقة تارة أخرى، كي نعيش مع الرواية في “وعي طويل”، تأسّس فيه الحلم، والسعي الخالص إلى تحقيقه.

تضمنت الرواية كذلك معالجة نفسية لبعض المواقف والأحداث، مثل التفريق بين البشر “أصيل وغير أصيل”، والظلم الذي يقع على الإنسان المخلص في عمله، ما قد يحوّله إلى شخص سلبي لا يهتم بأيّ شيء، إضافة إلى ما يُطلق عليه اكتئاب ما بعض الصدمة “انعزال ما بعد التحرير،” الذي أصاب “عبدالله” حزناً على بلده، وعناد “عبدالله” الذي جعله يقود سيارته رغم ضعف بصره الذي لا يعترف به، ما أوقعه في حادث أليم.

بشكل عام، فإن رواية “الأفول الطويل” صور ومشاهد متلاحقة، تناوش المشاعر الإنسانية في أنساق إنسانية كاشفة لمرارة الواقع، وضراوة الحزن، والصعوبة التي قد نتعرض لها في سبيل تحقيق الحلم.